微言网

标题: 遗物中的孤独症男孩:父亲去世后搬进养老院 十年无亲友探望 [打印本页]

作者: 微言网编辑部 时间: 2022-4-2 11:49

标题: 遗物中的孤独症男孩:父亲去世后搬进养老院 十年无亲友探望

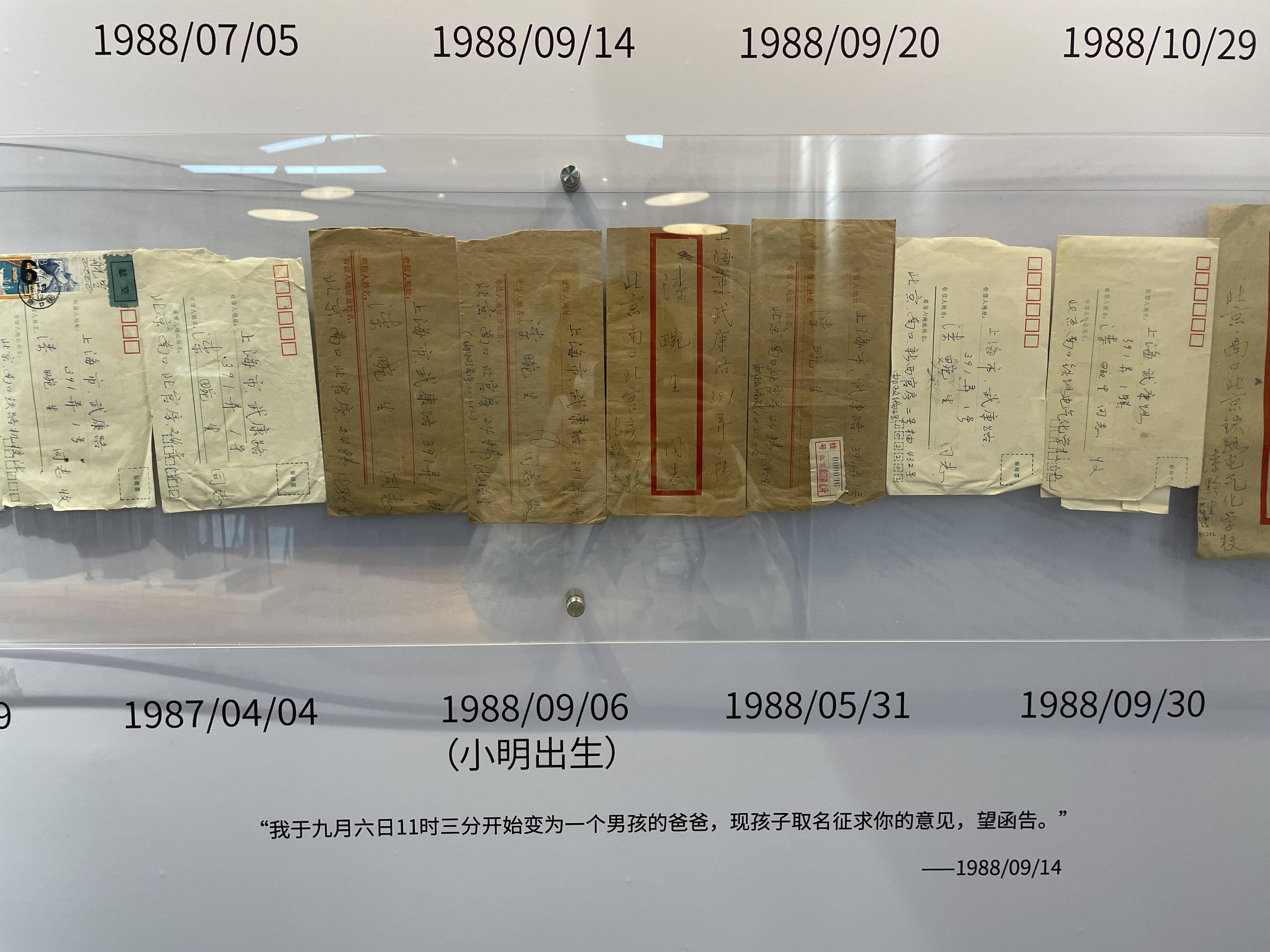

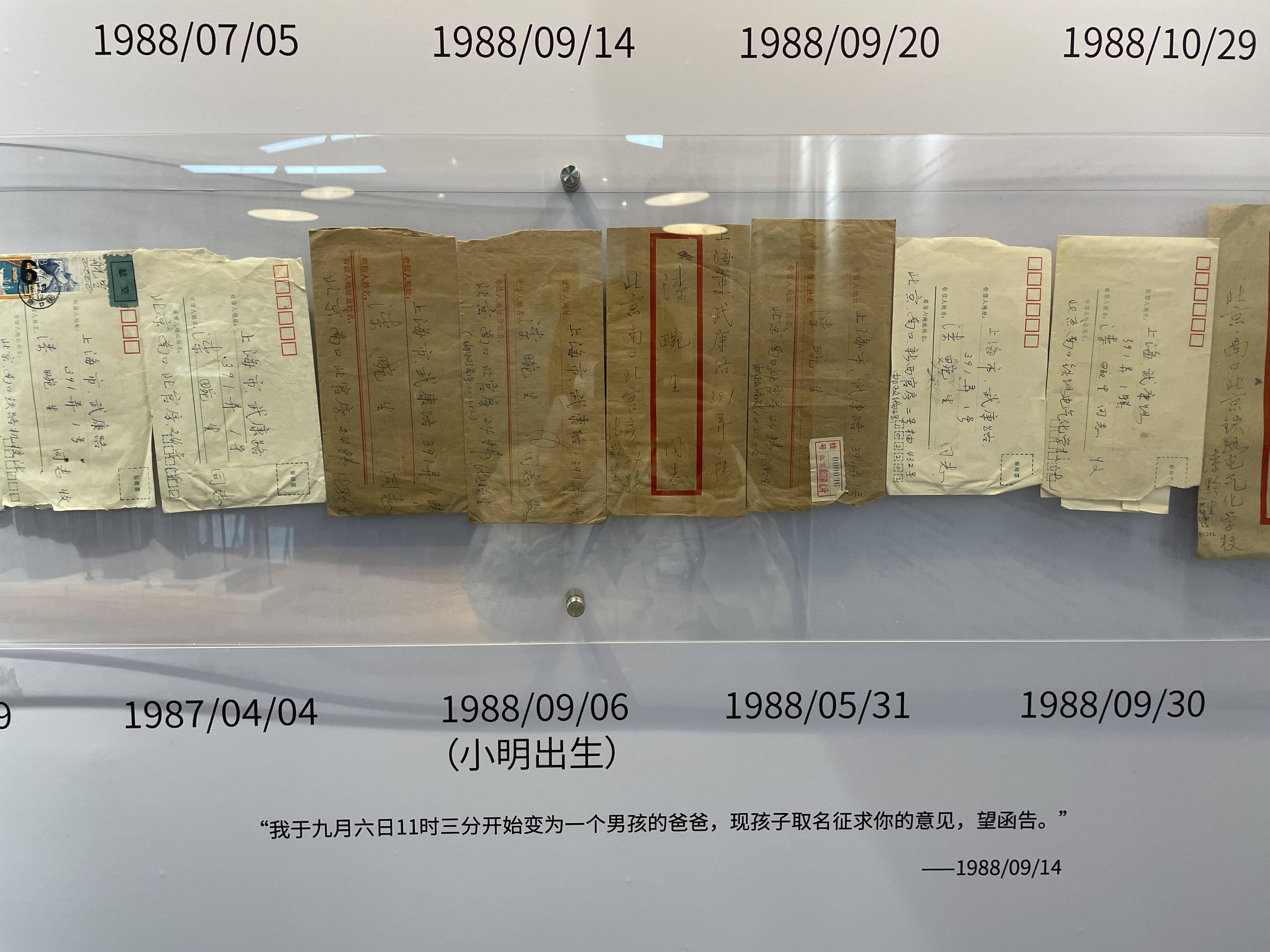

摘要:信封已经泛黄,添了褶皱。第一封信写于1981年,一直持续到2007年,总共63封。通信的人是两兄弟,写信的是弟弟,名叫漆黔生,生活在北京,收信的是哥哥,在上海工作。在那个没有电话、微信的年代,一封接一封的长信联系着兄弟俩,也记录下弟弟近30年的人生,信里有他爱听的大提琴曲,一个人度过除夕的凄惶和孤独,闲来作下的十四行诗,还有一个已经被遗忘十年,“长得惊人的美”的孩子。

文|李晓芳 魏晓涵 编辑|王姗

没有身份的男人

没有任何私人物品可以表明这个男人的身份。他没有一张照片,没有手机,没记述下哪怕只言片语。他会写字,尽管认得的字不多,但过去十年,整个敬老院里,没人知道也并不在乎这件事。人们只知道他叫漆小明,34岁了。模糊地了解他是孤独症者,不怎么说话,也不太能与人交流。大约听过他来到这儿的原因,据说母亲早逝,父亲十年前在家中去世,他便被社区居委会送了进来。

这些就是人们能告诉你的,一个34岁男人的全部了。

没有人专程来探望他。如无意外,往后的十年,甚至更长时间,他都会在北京昌平的这处敬老院里度过,等待一个彻底的遗忘。

直到去年12月,一群心智障碍孩子的家长听到了一个故事,他们带来几张遗失许久的照片,试图帮他找回和世界的联系。当两个中年男人在天安门广场上的合照被摆到面前,小明从那张泛黄的照片里一下指出了父亲。

漆小明有时会嘟囔“南口”两个字,敬老院的人知道那是他曾经的家,然而没人在意。前去探访的志愿者小文妈妈也听不懂他说的一些字句,“但是我们想听,想知道。”她问小明,“你会写吗?我包里有笔和纸。”

小文妈妈有一个22岁的孤独症孩子,“我有很强的代入感,我就觉得小明是我的孩子。别的人可能都不关心小明,从哪里来,到哪里去?你对他的好奇驱使你想要知道的更多。”

一米八多,190斤的漆小明伏在低矮的茶几前,背脊弯曲,整张脸仿佛要贴在纸上。他有些笨拙地用拇指和食指夹着笔,一笔一划写下自己在昌平南口镇的家庭地址。敬老院里的人惊讶极了,他们第一次知道他会写字。院长猜测,小明的父亲或许是担心他走失,费了大功夫,把这些信息一点点刻进小明心里。

格子纸上,小明写的字。

格子纸上,小明写的字。小明的出现戳中了孤独症家长最深的恐惧和忧虑——父母总有老去、离世的一天,剩下的孩子该怎么办?有口饭吃,有瓦遮头容易,可一个人活着,不该仅仅只是如此。孤独症孩子很难创造、维系和他人之间的羁绊与情感,当父母离去,他们很大可能会被这世界遗忘。

而漆小明如今被人发现、记起,某种意义上,还得归功于他死去的父亲。父亲让他不仅仅只是一个活着的人。

故事得从一笔巨额遗产说起。去年4月,1000公里之外的上海,一位老人因癌症去世,终年87岁。他没有孩子,妻子12年前去世了。生前,他是上海市医学实验动物管理委员会资深专家。他留下一套位于上海市区的房子,遗产价值约一千万,赠与照顾他十多年的护工。按照司法程序,非近亲属遗产继承需要确认遗嘱协议的有效性。

受上海公证处委托,整理师西卡第一次踏进那个“到处是书”的房子。房子很老了,灯泡要坏不坏,家具都是1990年代的样式。经过两天的整理,西卡交出了一份54页的遗物清单,其中有63封书信,散落夹放在老人收藏的小说、历史书籍和科学著作里。

信封已经泛黄,添了褶皱。信纸不拘,包括从线圈本上撕下的记事页,有一个个小方框的作文纸,用来写教案的白纸,像是手边有什么,就随手拿来一用。第一封信写于1981年,一直持续到2007年,落款处写着:“弟黔生”——这是他的弟弟,在北京生活。

在那个没有电话、微信的年代,一封接一封的长信联系着兄弟俩,也记录下弟弟近30年的人生,信里有他爱听的大提琴曲,一个人度过除夕的凄惶和孤独,闲来作下的十四行诗,还有那个已经被遗忘十年,“长得惊人的美”的孩子。

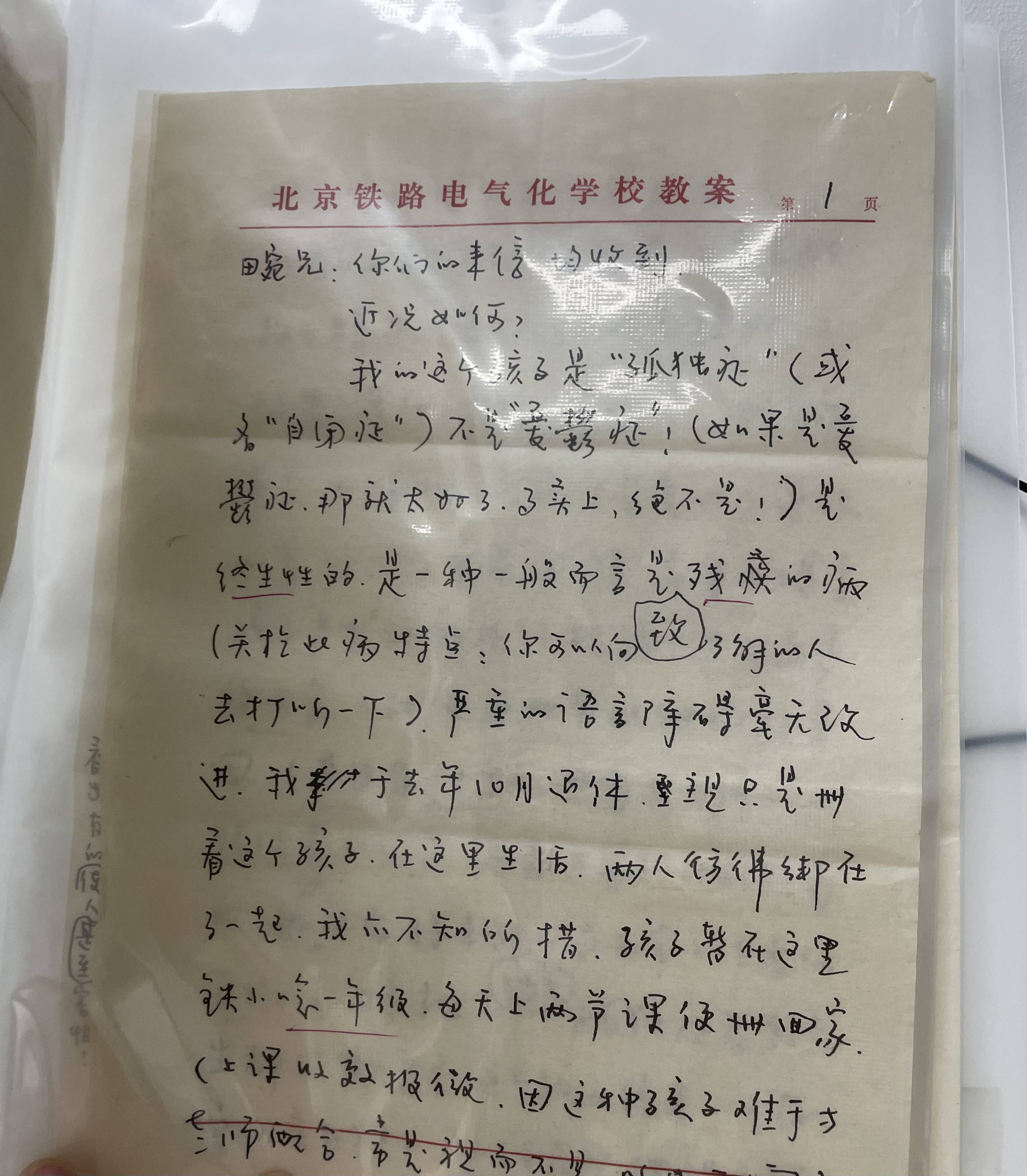

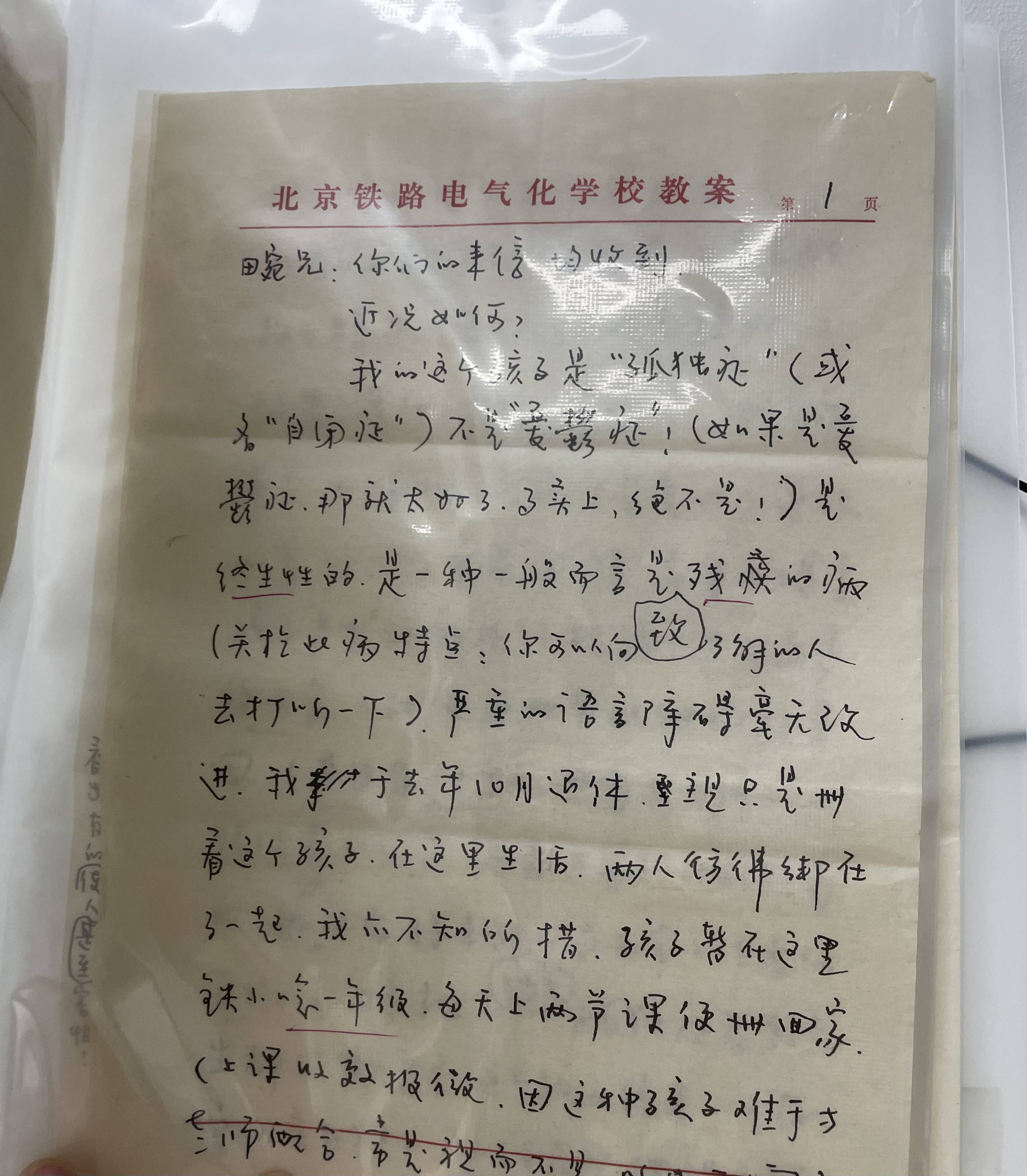

上海公证员季晨在其中一封尤其厚,长达12页的信里,看到弟弟漆黔生写下,“我的这个孩子是‘孤独症’(或名“自闭症”),不是忧郁症!是终生性的。”他说自己脑袋里突然“嗡”了一声,通过查询档案,他知道漆黔生早在2011年就去世了,但如果他还有一个患有孤独症的孩子,那这十年间,孩子去哪了?由谁照料?

从工作需要,和同样是一个孤独症孩子父亲的感情出发,季晨找到北京融爱融乐心智障碍者家庭支持中心,拜托他们前往那所京郊敬老院,看看那个已经失去监护人的孤独症孩子。

63封家书,一对已经被遗忘在旧时光里的父子,就这样在人们的接力里浮现出来。

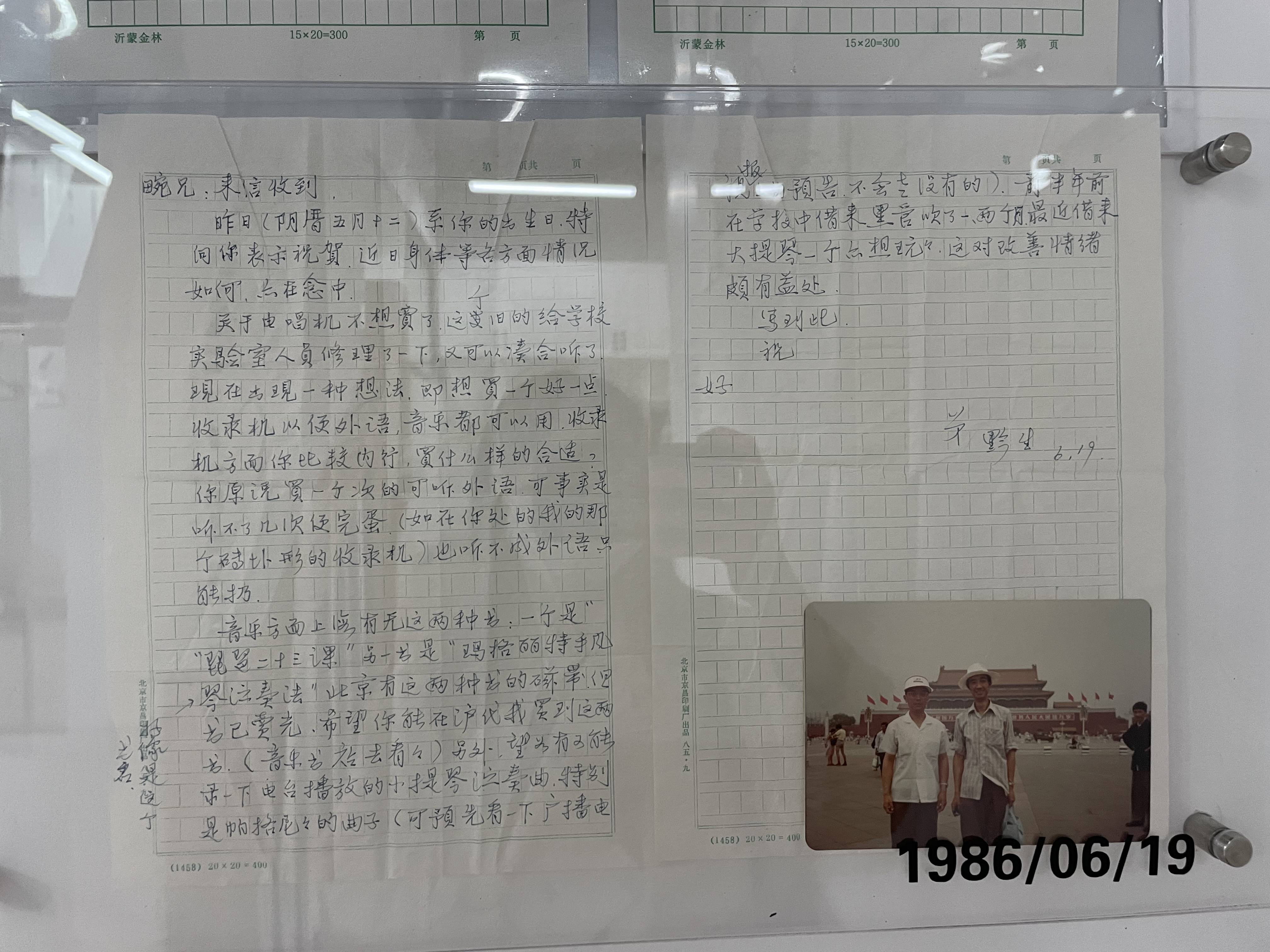

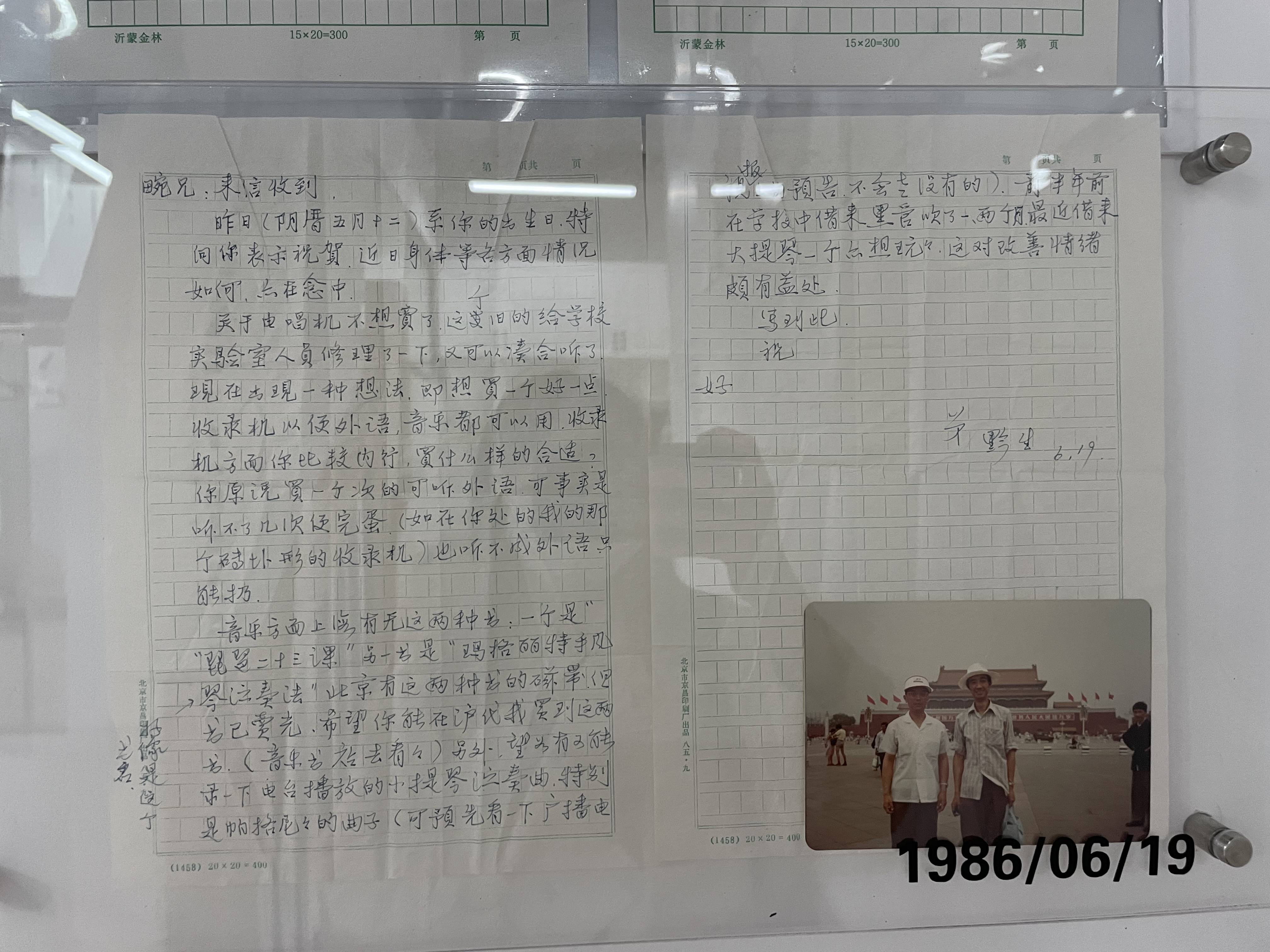

小明父亲与哥哥的通信,右下角的照片是父亲和伯伯在天安门广场上的合照。

小明父亲与哥哥的通信,右下角的照片是父亲和伯伯在天安门广场上的合照。我于九月六日11时三分

开始变为一个男孩的爸爸

如果让信里那位父亲漆黔生选择人生中最重要的一年,1988年或许是备选之一。

漆黔生出生在江西一个大家族里,他的父亲早年留学日本,曾是省一级高等法院院长。1958年,21岁的他大学毕业,被分配到位于北京昌平南口镇的铁路电气化学校,当数学老师。“文革”期间,漆黔生因家庭出身受到牵累,在上海的哥哥也被错划为右派,直到1978年才重返原单位工作。1981年,兄弟俩有了现在留存的第一封通信。

那时,漆黔生44岁,没有结婚,也没有朋友。一次春节,他告诉哥哥,自己“哪里也没有去,也没有人来,只自己在小室中度过。”

他害怕孤独,请人帮忙介绍对象,花25元在杂志上登征婚广告,心情迫切,“现在年岁已到了最后关头,否则变成真正孤老头子。”

关键性的1988年,5月,他在信中告知哥哥,“我已结婚,对方是上次在京我和你提到的那位山东农村的同志。”妻子24岁,有一张端庄的方脸,烫着卷发,个子高挑。

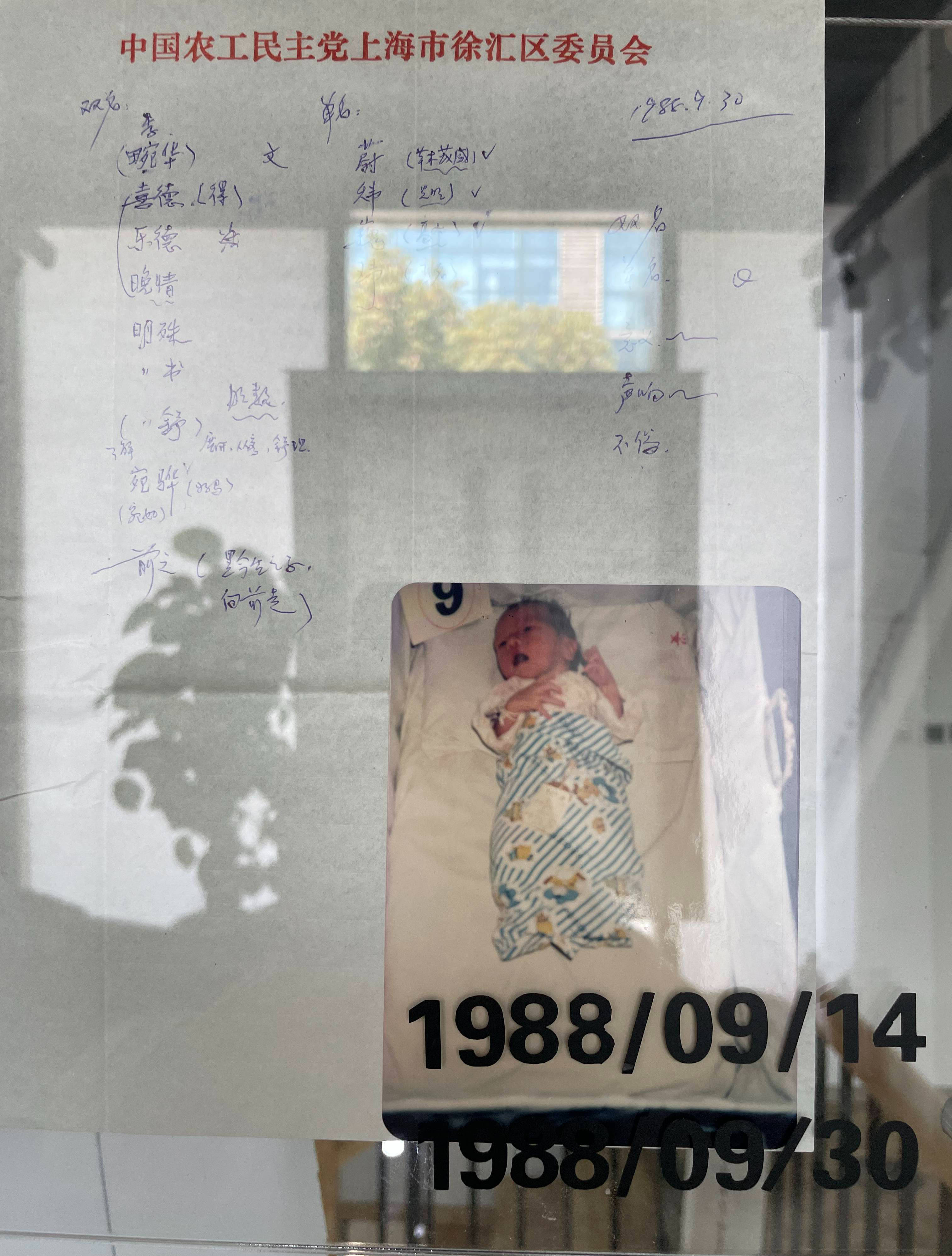

9月,这个小家又迎来两件喜事,他在信中珍而重之地写道,“我于九月六日11时三分开始变为一个男孩的爸爸,现孩子取名征求你的意见,望函告。”他还分到了学校家属小区里的一套一居室,向哥哥打听,上海的彩电和冰箱多少钱一台?容易买到吗?动荡忧虑的前半生似乎终于要迎来一个圆满的句号。

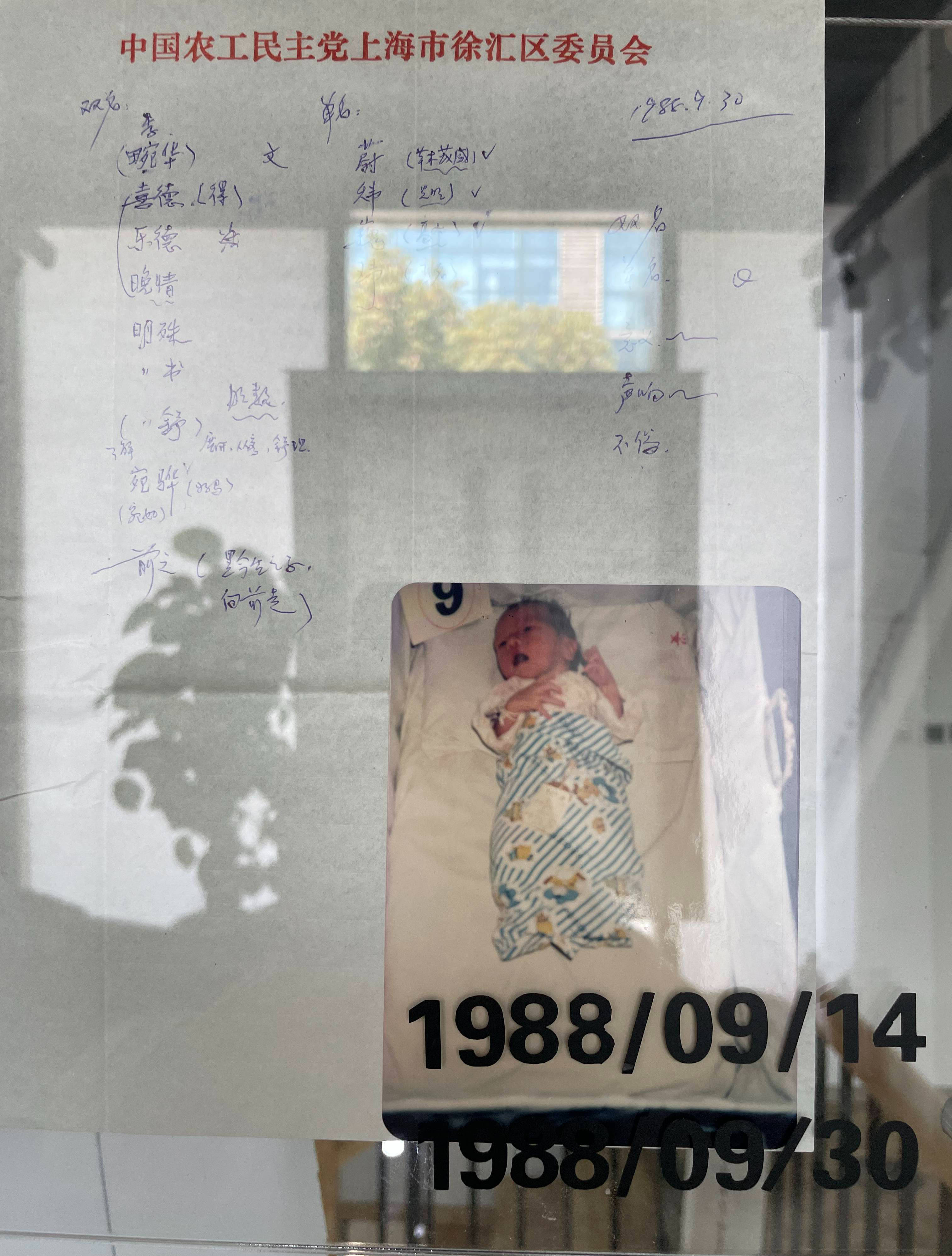

漆黔生给哥哥寄过孩子的出生照,一丁点大的小人儿裹在印着卡通图案的蓝色条纹襁褓里,眼珠子乌溜溜的。这是他最珍视的存在,“这是个十分美丽可爱的孩子,从他生下来那么一点点几乎可以放进提包里,长到现在这么大个儿(他比同龄人身材长得高),过去对他抱着极大的希望,可以说爱他甚于爱自己。”他在信里写,“我几乎是总想抱他放在我的上衣口袋里。”

小明的出生照和伯伯给的拟的名字

小明的出生照和伯伯给的拟的名字孩子3岁左右,命运掀开残酷的一角。他在信中絮叨着讲起,妻子患上系统性红斑狼疮,几度病危。同时用一行小字在信纸边缘提到小明,异常隐现,“看来孩子的语言能力将发育较晚。”

厄运连绵的生活里很难有喘息的空间。过去,漆黔生喜爱音乐,在进城的火车上听到别人播放小提琴演奏家梅纽因拉的曲子,止不住心醉,拜托哥哥在上海搜罗梅纽因伴奏的小提琴磁带和相应曲谱。他还写诗,写七言绝句和十四行诗。也关心数学界历时300多年才被证明的费马猜想。如今都没空闲了。

收音机里传来前苏联总统戈尔巴乔夫辞职的消息,他却忍不住想到自己的人生,“一个著名音乐家回忆他的母亲给他最主要的教导就是:一生要‘挣扎’下去。”

没过几年,妻子因病去世。小明也在9岁确诊孤独症,那一年漆黔生60岁,办理了退休。他形容自己的生活,“现只是照看这个孩子,两人仿佛绑在了一起,我不知所措。”

他每天早上5点半起床,7点45分将小明送去小学,只上两节课,11点接回家。然而在学校待了几个学期,全无所获,小明不懂什么叫上课、考试,连书本也不曾打开。其他孩子也以取笑小明为乐,伸出两个指头,问这是几?小明说是“2”。围观的孩子们就大呼小叫,引为奇观,“这些小孩把他看成一个十足的大白痴。”漆黔生在信中写道。

一次,他发现小明眼周出现淤青,小明说不清怎么弄的。漆黔生问老师,老师推脱说不知道。他一个个问,才知道是另外一个孩子顽皮,揪伤小明,“而我们的孩子是一点保护自己的意识也没有。”

他决定自己在家教育小明。漆黔生常在信中向哥哥强调:孩子有很大的潜力。他曾用一个半月时间教会了小明小学二年级的数学,但这一切只有他知道并在乎。他让小明在家考试,再将试卷送给孩子的数学老师打分,老师不愿收,认为是漆黔生代写的。漆黔生说,“后来,我就再不去向她要空白试卷了,这些人是不相信像这样一个看来恐怕连1+1=2都不知道的小白痴能全改对了。”

然而随着年纪渐长,小明出现的刻板行为越来越多,教学也出现了停滞。家里的电视机整天开着,小明不看,但也绝对不让关掉,甚至不能换台,两人大打一仗后,小明才勉强愿意让漆黔生调整电视的音量。他想训练小明的生活适应能力,把他带进厨房,结果小明将碗“来回来去地迅速移动不止,颇像精神病学上所谓‘强迫行为’。”担心他摆弄煤气和电,引发危险,漆黔生后来“已不能在厨房做饭,只好买着吃”。

他自己也成了小明“控制”的对象,“例如命我读书或躺下之类。”“一切开闭门窗,冰箱,门,抽屉,抽水马桶等均之需叫他去做,否则便跟我没完……上厕所则须叫他去盖上马桶上的环状盖等等。全无自由。”

他会忍不住冲小明发火,然而每次发完脾气,漆黔生“便是抚摸着孩子,想到他的极其不幸的境地:母已故只剩一个老爸爸。将来的艰辛、痛苦几乎无法生存。”

父子间不是没有过快乐的时刻。漆黔生感觉得出,小明并非完全不能体会旁人的情绪。他会在漆黔生发怒时,带点讨好意味地露出笑容哄自己的老父亲。“有时我觉得滑稽极了,他也会强烈地感到滑稽,因此,两人均大笑不止。”但这样的时刻总归不多。

亲戚建议漆黔生,将小明送进福利院。他列了一条又一条不能这样做的理由:没有钱,没有合适的福利院,更重要的是,“离开我,他的一般生活均成了问题。”

漆黔生在信中一遍遍问过哥哥,也问自己,“一旦我辞世而去,孩子怎么办?”

小明父亲写的信,在信中告诉哥哥:我的这个孩子是孤独症。

小明父亲写的信,在信中告诉哥哥:我的这个孩子是孤独症。广义的“孤独症者”

漆黔生在南口镇生活了一辈子,这里远离北京市区,进城需要一个多小时。3月,北京的春天似乎还没降临到这片土地上,路边的树杈光秃,灰蒙蒙的山峦铺在不远处,到处是一股萧索气氛。

地理位置客观上封闭了父子俩。漆黔生尝试将小明送进专业的培智学校,然而最近的一所学校在海淀区,无法寄宿,来回得花两个多小时。如果在城内居住,自己每月几百元的退休金难以支付。

萧索的南口镇街道 图/李晓芳

萧索的南口镇街道 图/李晓芳更难熬的其实是精神上的隔绝感。在漆黔生工作过的铁路电气化学校家属小区,父子俩是一对特殊的存在。这里的邻居都喊漆黔生“老夫子”,你问“漆黔生”,老邻居们得反应一下这是谁,一提“老夫子”,大家想起来了——是曾经住在四单元的那个孤僻、寡言的老头,还在学校教书时,“一上完课,包一夹,就走路回家了。下面还有课,就坐办公室里,跟谁也不说话。”

人们议论过漆黔生在51岁时,娶了个20来岁的年轻姑娘。也见过十来岁的小明,光着身子,坐在封闭的窗框上,“冲外头嗷嗷地叫唤。”许多邻居至今认为,小明的孤独症是被他父亲“圈养出来的”。

“这人讲课好,有点文采,学生都夸。他就是一直不爱跟人交流。”曾在学校后勤处工作的张建东评价。他70岁了,退休多年。在他看来,小明的病是被封闭出来的,“不让出去,不让跟外人接触。”

邻居张秀红,同样是学校的退休职工,过去偶尔碰到漆黔生出门买食物,张秀红说,“他从来不跟人打招呼。”他只低垂着头,从人群中沉默走过,身后跟着已经长到1米8高的小明,两人的外套都泛着久未清洗的锃亮油光。

张秀红记得,走在后面的小明有时会转过身,嘿嘿笑着看邻居,“小孩可能是愿意说话的,但他爸不让,就拽他走。”张秀红叹息,“可惜了那孩子,长得是挺好的,他妈妈模样就不差,还是大高个。”

漆黔生也在信中写到无人倾诉的苦闷。他渴望和其他孤独症家庭的家长有所联系与交流,当时南口还有一位孤独症孩子,但漆黔生说自己存在心理障碍,“见不得别人的孩子比自己的强。”那位孩子有完整的家庭,甚至还有老人帮忙照料,已经上到小学四年级,不像小明,“母早逝而只有一个有病的年老的父亲拉着,而这个父亲又是一个绝对孤立无援,既无权亦无钱的人。”他更愿意在信中拜托哥哥帮忙联系上海的孤独症家庭。

漆黔生也并非不知道邻居们对他的评价。他向哥哥抱怨周遭闲言碎语,结婚前,大家对他的偏见是说他“断子绝孙”,结婚后,邻居们又说他51岁还生孩子。

他害怕孤独,然而这一生,却似乎从未摆脱过孤独。70岁那年,人生已经接近尽头,他在信中剖析自己,“我似乎是一个‘广义’的孤独症者,我极端内向、胆小、孤独、不自信,实际上我几十年来一直不断地‘分析’自己,并与这种不健康的心理状态作斗争。”

可他总有一点自主权,而小明呢?他写下沉重的哀叹,“他已没有母亲,在这个世界上如果我不去关心他,他是真正彻底地孤立无援。”

他争分夺秒地为小明谋划未来,为孩子办好残疾人证,存下一笔钱,四处留意可以照顾小明的亲戚。2007年4月的一封信中,他向哥哥漆畹生提出,“我们能否想办法住到一块去,因为同时出现危险状态的可能性小,一旦有事,至少能打电话给120。”如今已无法得知当时73岁的哥哥是怎么回复漆黔生的。这是最后一封信。

四年后,漆黔生在家中去世。如他一开始担忧的,“孩子绝对不懂什么叫‘营救’,其惨则不言而喻。”最终是楼下的邻居发现门没关紧,推门进去,看到漆黔生躺在地上一动不动,家里的一些食物已经发霉生蛆,小明待在父亲的遗体边,对屋里发生的事情没有任何反应。

学校曾联系漆黔生的哥哥,他提到自己年老、多病,且两地路远,无法前往,委托学校全权处理弟弟的身后事及遗产。一切人和事就此尘封。

左边有护栏的窗户里,是小明曾经的家,如今已由敬老院代为出租。图/李晓芳

左边有护栏的窗户里,是小明曾经的家,如今已由敬老院代为出租。图/李晓芳老去的、被遗忘的

十二平米,只有三张床,一张木桌,床单用得太久,早已洗得看不出原来的颜色——这就是小明在敬老院和另外两位心智障碍者共享的地方。活动场所除了房间,就是屋前一块四四方方的小院子。夏天暖和时,偶尔能见他坐在院子里晒太阳。

父亲去世之后,他一个人被送到敬老院,“以前的照片,全部都清理掉了。人家说睹物思情嘛,别人对他没有情,他只是一个活着的人。”志愿者小文妈妈说。

但十年过去,如果愿意留心,会发现小明的身上还残存当初父亲竭力呵护训练他的痕迹。

他会写字。小文妈妈回忆,“个别的字忘了,他就写一个别字。他其实有点焦灼,他就看着我,等着你教他,能看出写的过程中他在动脑子。而且他专注力真好,我们计时了,41分钟,一直在写。”

下一次探访时,他们带去绘本,小明能照着图案,画花朵、蝴蝶。组织探访的融爱融乐理事长孙立伟惊讶了,“能看到他有一些潜在的能力。因为后来看家书,他父亲小时候就让他一直上数学,学到三年级了。”

因为漆黔生的63封家书聚集而来的家长们,为小明重新制作了一份人生档案,将他的证件信息、探访报告、媒体报道、照片一一留存,其中一张照片是当年父亲夹在信里,寄给伯伯的出生照,那是1988年,父亲在信中写道,“孩子发育很好,快两个月了,很可爱,很能吃能闹。”

孙立伟提到,“这些孩子从出生到最后离开这个世界,各个阶段都是问题。”他们希望能打造一套为失去家庭监护的孤独症人士服务的体系,鼓励政府、更多公益组织参与进来,让这些孩子不再轻易被世界遗忘。

未来的日子,志愿者们有许多计划,春天可以带小明到公园里散步、骑车、看花,拍下照片放进档案本里。还可以带他回到小时候待过的学校、食堂,和父亲住过的小区。

小区也老了,楼龄超过30年,尽管外墙重新粉刷过,但窗框生锈,楼道里的墙皮脱落斑驳。人们起初兴高采烈地搬进来,在刚搬家的那晚特地加了几道卤菜,以示庆贺。如今整个小区都快被遗忘了,平均年龄70多岁的老邻居们抱怨,小区至今没通天然气,时常停水停电,社区不管,学校也不管。

十年间,小区里又出现了一个孤独症孩子,邻居们都知道,是后勤处张建东的小外孙子。人们谈论着,张建东也70了,不容易,还得天天顾着那小孙子。小孙子10岁了,整天只会站胡同口吹泡泡,小人书都看不进去。但张建东觉得,“我家小孙子跟老夫子家不一样。我们每个月得花一万多出去上课。”老邻居们看他拎一袋豆角、几包中药走远,压低了声,最后替人叹息一句:你说什么时候是头啊?

(应文中人物要求,季晨、西卡、张建东、张秀红为化名。文内图片除特殊标注外均来自上海“来信”遗物展)

| 欢迎光临 微言网 (http://cwyan.com/) |

Powered by Discuz! X3.2 |

格子纸上,小明写的字。

格子纸上,小明写的字。 小明父亲与哥哥的通信,右下角的照片是父亲和伯伯在天安门广场上的合照。

小明父亲与哥哥的通信,右下角的照片是父亲和伯伯在天安门广场上的合照。 小明的出生照和伯伯给的拟的名字

小明的出生照和伯伯给的拟的名字 小明父亲写的信,在信中告诉哥哥:我的这个孩子是孤独症。

小明父亲写的信,在信中告诉哥哥:我的这个孩子是孤独症。 萧索的南口镇街道 图/李晓芳

萧索的南口镇街道 图/李晓芳 左边有护栏的窗户里,是小明曾经的家,如今已由敬老院代为出租。图/李晓芳

左边有护栏的窗户里,是小明曾经的家,如今已由敬老院代为出租。图/李晓芳