|

编者按:作为明朝初期的“瓶颈期”,靖难之役,可以说是中国历史上最具传奇色彩的战争之一。这长战争不仅有着悬殊的力量对比,同时也是在中国大一统王朝中,唯一一次成功的地方藩王推翻中央政权战争。那么靖难之役究竟有何特别之处,能够程究这样一段,极具后来的永乐皇帝朱棣,如此传奇的胜利呢?

与冷兵器研究所之前说过的三藩之乱(《三藩之乱吓得小康熙搬出老孝庄,坐拥关宁铁骑的吴三桂为何还是败了?》)不同的是,如果单纯从双方实力对比来看,燕王朱棣的胜利,才是最令人难以置信。无论是战略、经济基础,还是军队数量和质量,其实朱棣一方都并不占优势。首先说战略上,作为燕王朱棣的根基,其实就是以北平为基础,以及周围非常狭小的一片区域。即使后来将大宁的宁王和朵颜三卫拉到了自己的一边,但是朱棣依然从南、东、西三个方向,遭到忠于南京建文皇帝的势力包围。

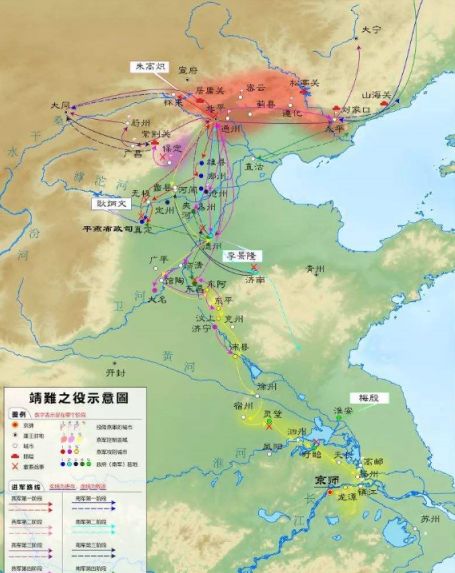

▲靖难之役中,朱棣控制的地区遭到明朝其他地区的包围 其次,在经济上,从宋代三易回河开始,整个北方经济和自然环境,就一直处于不稳定状态。而燕王朱棣所控制的北平及其周边经济,更是因为元末明初的战乱,而受到极大的影响。虽然经过洪武皇帝时期的移民和休养生息,这一地区的经济有所恢复,但是和占据江南地区的明朝朝廷根本无法相提并论。一个最简单的例子,在整个靖难之役大部分时期,明朝军队在数量上,都占据着绝对的优势,而燕王一方,即使能够俘获大量明军,但因为无法供给,而被迫放还。其自身,也多次因为后勤难以补充,而被迫北归。

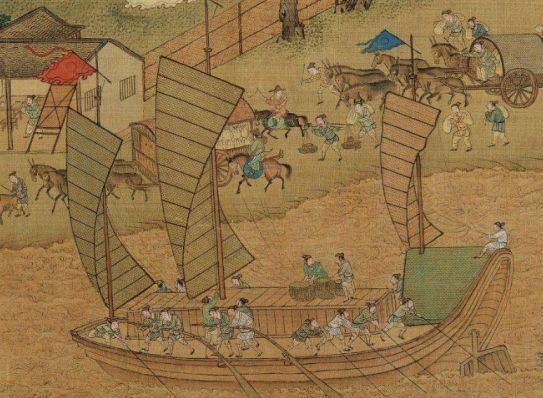

▲整个北方的经济和财政,都必须依赖于南方的补充 最后,是军队的质量和数量的对比问题。从军事科技上来看,其实两者本身的差距并不是很大。在质量上,虽然燕王朱棣本身有着质量较高的本部军队,但是为了能够和明军在数量上对抗,因此还聚敛了大宁卫包括朵颜三卫的军队,以及一些内附的蒙古牧民。因此整个燕王一方军队,其实存在着鱼龙混杂的状况。而且由于要保证物资的补给,因此燕军在南下时,必须靠近大运河行动,这也抵消了燕军中骑兵比例较高所带来的战略优势。

▲燕王朱棣的军队中,有大量质量参差不齐的蒙古骑兵助阵 与燕王相比,建文方的军队从很多记载来看,基本可以肯定是以步兵为主,但是也不乏一定数量的骑兵。而且与燕军鱼龙混杂所不同的是,虽然这些明军也算得上是一些打下江山后的兵二代甚至兵三代,但是他们的战斗力,远没有清代八旗那样急剧退化。甚至可以说,从很多战役的表现来看,都保持着极高的训练水平。至于明军中的骑兵,虽然可能很多并不及朵颜三卫或者燕王所有的精锐,但在战斗力上,也算的上合格可用。

▲建文帝手中的明军,从质量到数量,似乎都没有会输的理由 既然建文帝一方从军事角度来看,几乎算得上是稳如老狗,但是为何在实际战争中,却会一败涂地呢?谈及这个问题,就必须要从一个更大的角度来说了。首先,无论再好的军队,都有一个绕不开的问题,那就是军队的指挥。虽然在实际历史中,将领的谋略,往往并没有小说演绎中那样能起到决定性因素,但想让军队能够获得胜利,基本的指挥调度能力,以及足够的高质量中低级军官还是必须的。

▲在古代信息条件下,合格的将领在战争中也有着非常重要的作用 然而在建文帝时期,其实明军所面临的一个最大的问题,并不是军队在更新换代中战斗力是否下降,而是将领的更新换代中出现的青黄不接。不过这个问题,其实严格来讲到和建文帝关系不大,这个锅真正的负责人,应该是建文帝的爷爷——朱元璋。

▲洪武皇帝朱元璋 在历史上,朱元璋因大肆诛杀大臣勋贵而恶名昭彰。其中在洪武二十六年的蓝玉案,可以说是对当时这个明朝军队,都产生了极大的影响。因为本身作为魁首的蓝玉本人,其实就是当时明朝较年轻一代武将集团的代表,而蓝玉案中,连同牵连被杀一万五千多人,几乎将一代武将集团赶尽杀绝。而且更具讽刺意味的,是蓝玉本人和太子朱标,以及他的儿子也就是后来的建文帝,实际上都关系不错,甚至可以说是太子一派坚定的武将派支持者。也因此可以说朱元璋的蓝玉案,就已经为后来靖难之役中,明军一系列因为将领问题所导致的失败埋下了伏笔。

▲蓝玉案算得上是朱元璋为其孙折断臂膀 除了蓝玉案外,从朱元璋一代开始,所施行的“以文御武”,也是一个非常大的负面因素。所谓“以文御武“,就是在战争中,以文臣来统辖武将。虽然在明朝历史中,也不乏像后来奢安之乱中,四川巡抚朱燮元这样极具军事素养和战术眼光的文臣,但至少在建文帝的中央文臣集团,面对靖难之役中的燕军时,无论是战前选将,还是一些战略战术观点,都是失误百出。同时这政策还限制了中上层武官,继续向上的晋升。

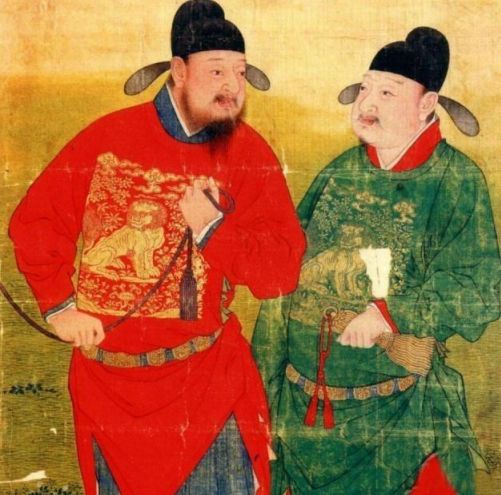

▲明初武官 不过不仅是指挥层是个“大坑“,其实建文帝本身,也是个不折不扣的”神坑“。虽然建文帝本身,没有像后世某位喜欢写日记的统治者一样,喜欢对将领进行微操。但建文帝也给整个靖难之役明军一方,带来了许多的问题。除此之外,建文帝和其文臣集团对于各方势力的协调和指挥,更是处于纸上谈兵的阶段。

▲燕王朱棣与建文帝相比有更强的军事和政治能力 总的来说,靖难之役的结局,与其说是朱棣本人有多么的神武,倒不如说是他本人的运气,以及他的侄子建文皇帝水平的多么糟糕。最终在运气加成以及本身军事水平的加持下,作为一代大神的燕王朱棣,能够打败从上到下都是猪队友的侄子,就实在是不足为奇了。

|