|

胡适之所以能和江冬秀结婚,并恩恩爱爱地走到最后,其中有三个重要因素:其一是胡适的为人;其次是胡适对母亲的孝顺;再者是胡适在文化上的认同。

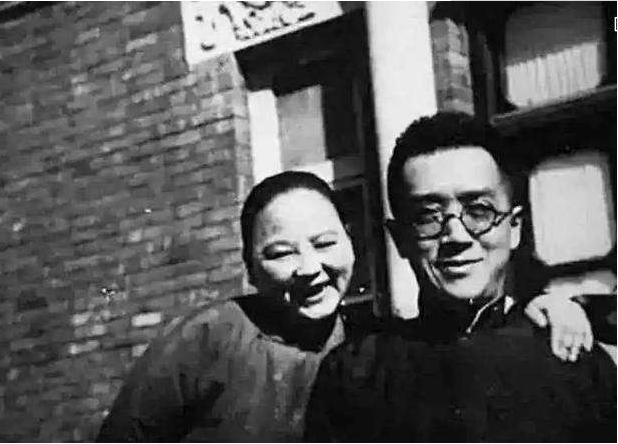

一个是留洋博士,一个是乡下村姑;一个西装革履、气宇轩昂,一个小脚千金、颤颤巍巍;一个最先接触了声光电气的现代文明,一个在乡野村间感受不到时光的流逝。这似乎是两个时代的人,但他们最后结为了夫妻。这就是胡适与江冬秀,民国时代坚守婚姻传统的样板。 就为人来说,胡适真是我们这个国度里少有的谦谦君子。我觉得一个人要语出惊人并不难,只要舍得了这张脸,人都可以与众不同、石破天惊一番,我行我素也好,特立独行也好,只要能满足自己的欲望,无论伤害到谁,都可以满不在乎。 那个时代,那些读过一些书、接触过现代文明、或者留过洋的知识分子,大都以少有的勇气反对父母包办,或者是生米已经煮成熟饭的婚姻。徐志摩如此,鲁迅如此,还有很多人都如此,似乎是一种潮流。然而,徐志摩与张幼仪离婚再娶陆小曼这件事中,不仅伤害了张幼仪和她的家庭,也伤害了自己的父母,更伤害了那个曾是自己好朋友的陆小曼的前夫王赓。但徐志摩为了一己之私,伤害了这么多人他也不管不顾,这就与私德有关了。而鲁迅对婚姻的选择,最后也让那个绍兴乡间的村姑朱安守了一辈子的活寡。 胡适不是这样的人。胡适在当时也好,以后也好,他的做人原则都是如此,要通过伤害别人来满足自己的欲望的事,胡适一般不会去做。所以,有时候就难免为了成全他人,而委屈了自己。所以,胡适的婚姻谈不上幸福,但很恩爱。

胡适是一个孝子,尤其对母亲百依百顺。这种孝顺不单是因为文化,还因为内心的感激。胡适5岁父亲就去世了,是母亲冯顺弟将他养育成人,不但供胡适读书,还送他出国留学,这在那个时候的母亲中,是十分罕见的。在最困难的时候,冯顺弟为了让儿子读书,不得不变卖家产,变卖家什来供他上学。 即使是在这样的情况下,为了满足儿子的学习所需,母亲还向别人借过八十块大洋,给胡适购买了一部《古今图书集成》。所以,感激于母亲的含辛茹苦,胡适一直对母亲非常孝顺。有时候对比颇有趣味,胡适因为对母亲的孝顺,与江冬秀白头偕老;鲁迅因孝顺母亲,让朱安成为了家里的一尊木偶。 胡适在文化上,对于包办婚姻,也有一定程度的认同。当年,他在美国康奈尔大学读书的时候,有一次曾应学生会的邀请,做过一个《中国婚姻制度》的演讲。当时,西方人对中国的包办婚姻多有嘲笑和批评,认为包办婚姻是“盲婚”。胡适针对美国人的批评,在演讲中辩解道:“贵国人结婚,男女事先恋爱,恋爱热度达至极点乃共缔姻缘。敝国人结婚,从前多由父母之命,媒妁之言,男女素未谋面,结为夫妻后,始乃恋爱,热度逐渐增加。是故贵国人之婚姻是爱情之终也,敝国人之婚姻是爱情之始也。”

这段话虽然不能完全看作胡适对包办婚姻的赞同,但也可以认作是他对包办婚姻的理解。从中既可见他略带矛盾的辩解,但更可以看出他宽容豁达的秉性,胡适真是一个好人。

|