|

原题:孙立人传说的真与假:战神、军妓与活埋日俘 在中文互联网上,流传着种种关于孙立人的或真或假的传说。 因仁安羌大捷与四平之役,孙立人在中文互联网有“战神”之名。不过,蒋介石却曾当面评价孙立人,说他“对于训练部队很好,不过打仗不行。”① 蒋对孙的评价,自然带有强烈的主观色彩,但仁安羌大捷不足以支撑孙的“战神”之名,也是事实。 对仁安羌一役,通常的说法是:1942年4月18日、19日,“我军仅以战斗员1121名的一一三团,与7倍于我之敌军三十三师团的二一四和二一五两个联队主力激战……挽救7千多英军的生命……”②“被围的美国传教士和新闻记者五百余人被解救脱困。”③因113团团长刘放吾虚报战况,其子刘伟民又在数十年后,著书为他虚构功绩(甚至称仁安羌之役为刘放吾独立指挥),以致很多问题被以讹传讹。 事实上,新38师113团参战官兵数目约800人,被困仁安羌的有英军4000余人、传教士数人,敌方是日军33师团214联队(缺第一大队)的约2800人。④ 数千英军非如通常所描述的那般坐等救援,而是与113团并肩作战。被困的英缅军军团长史利姆回忆,仁安羌作战时,“我就将我在平墙(北岸)这边的所有炮兵、所有可以用的坦克都拿去支持孙的攻击。”⑤孙立人遂临时接任英军装甲旅司令官,指挥坦克支援作战。中英联军在数量上处于优势,因而“与其说是日军包围英军,倒不如说是中英联军自南北两面夹攻日军、包围日军。”⑥ 孙立人在战后曾称,此役“击溃十倍于我之敌人,解救十倍于我之友军”,这是不实之词。 日军方面,并不承认此役战斗失败。按日方战史的记述,19日“宾河以北之敌为掩护主力撤退,不仅不放松攻击,反而增强了兵力,好像是中国军的一部(新编第18军一部约1000名)来援。20日拂晓,由于先后到达的原田、荒木两部队参加战斗,宾河以北之敌又丧失战意,未做抵抗就撤退了,至此,第33师团的仁安羌战斗胜利结束。”⑦ 以上来自日军的说法,自难免有粉饰之意,但日军未在此役遭受重创,仍是确事。 战后,国民政府的对外宣传,将重心放在了“敌遗尸1200具,解英军7000多人之危,救出驮马1000多匹,美国教士与新闻记者500人”这样一种统计数据之上。 但这个数据是有问题的。据1942年4月20日(仁安羌大捷第二天)远征军高级将领罗卓英给蒋介石的战况报告称:“现据孙师长报称:……敌向南退却,其死伤约500余名,我亦伤亡百余。”(《抗日战争正面战场》P1419)当天,史迪威在其日记中也说:“38师(即孙立人师)重新占领了仁安羌,击毙了400名日本人。”(《史迪威日记》1942年4月20日) 不过,宣传归宣传,国民政府的内部总结,并未肯定“仁安羌大捷”,而将重点放在了反省上面。军委会的战报称: “(日军)佯攻仁安羌,分散牵制我5A(第5军)之N22D(新22师)、N38D(新38师),声西出东窜,廿一日(应为廿四日)扑腊戍,迂回畹町。我援军66A(第66军)之N28D(新28师)、N29D(新29师)浦下车,立足未稳,即陷纷乱。敌长驱直入,全局急转。”⑧ 也就是说,在这份战报看来,孙立人抗命出师,虽得小胜,但牵累大局,对国军在缅甸的溃败起到了加速作用——这一意见是否中肯,自是见仁见智,但它代表了重庆军委会当日的基本看法。

图:1946年双十节,孙立人(右三)与部署在长春励志社会餐 新38师撤出缅甸后,改编为新一军。日军投降后,孙立人游历英、美,其所属新一军则在郑洞国指挥下,于1946年4月18日参与进攻四平。5月3日,林彪已感到战局不利,他在给毛泽东的电报中说:“近一月来的战斗,每旅皆伤亡一千数百人……目前缺额更大。”⑨5月4日,本溪陷落,黄克诚曾建议弃守四平。 5月13日,杜聿明完成了总攻四平的部署:廖耀湘率新六军、88师为右翼;陈明仁率71军为左翼;郑洞国指挥新1军为中路,直击四平。15日,孙立人抵达东北,重掌新一军。5月18日,新六军攻克关系四平安危的塔子山,迫使林彪全线撤退。⑩ 梳理上述事件脉络,可知四平一役与林彪地位相当的对手乃是杜聿明,孙立人则是在战役末期走马上任。 至于蒋介石一方面评价孙立人“打仗不行”,一方面又在去台后起用孙担任“陆军总司令”,其缘由主要在于政治考量——美国军政两界当日对蒋观感恶劣,而对孙则颇有好感。 “军妓”问题 孙立人部存在“军妓”一事,见于新一军军官张善发的回忆。 据张称,1945年前后: “不论在先或在后出国的兵员,都渴望回国,人心不安,军纪涣散。……为了安抚军心和解决官兵性生活的需要,新一军采取了日本军队带军妓的方式。在孙立人等的授意下,派人回国以学习现代化通讯技术和做文化工作为名,骗招了一百多名女青年。出国后住在密支那市郊,名为‘慰劳队’,实为妓女。各军队中的官兵写申请,由主管部门安排去住宿,并统一扣钱。还有附近的一些外国军队特别美军很野蛮,他们也争着要去。有几名女青年因不愿受这种污辱,拒绝接待中、外官兵而纵身于伊洛瓦底江自杀了(这支‘慰劳队’直到回国后才解散)。”⑪ 就笔者有限所见,张善发的上述回忆,属于既难以证实、也尚不能证伪的孤证。 稍后,新一军归国,奉命赴广州参加受降接收。与绝大多数参与接收的部队相似,新一军在广州的军纪不佳。据曾任广州市警察局督察长的练秉彝回忆: “孙立人之新一军部队,军纪废弛,每晚黄昏时候,有官兵逾千,三五成群,……借搜查敌伪物资为名,四处侵入市民住宅抢劫财物。”⑫ 练秉彝的回忆,可以得到新一军第三十八师副师长兼参谋长龙国钧的佐证。 据龙国钧回忆,新一军当日在广州占用了“明明不是敌伪产业”的“漂亮房屋”,结果“常常被控告到行营主任张发奎处,使张大骂新一军强横与腐朽。”龙国钧还披露,新一军在广州存在严重的“侮辱妇女和所谓结婚问题”,“张发奎和孙立人为缓和民众对他们的指责,曾一再通令禁止嫖赌及限制结婚。……(但)新一军胡作胡为如故。广州舆论指摘新一军,说新一军是‘新日军’。这也是不能否认的事实。”⑬ 关于“结婚问题”,练秉彝也曾提及。他的说法是: “新一军抢劫财物既多,私囊饱满,……招惹得一些慕虚荣尚Y·D之少女、少妇趋之若骛,咸以与之结合为荣。新一军五十师副师长杨温与我是同乡,又是同学,时有过从。他开玩笑对我说:‘新一军两师人来到广州,先后举行过两次集团结婚,约计新娘200多,其中有百分之八十以上是麇集于旅馆、酒店之卖淫私娼。这批‘咸鸭蛋’给我们官兵带走了,今后你们公安机关对私娼的罚款收入,当会锐减吧!’我笑答之说:‘新一军到广州以来,坏事做得多,这件还算是做了好事。’”⑭ 练、龙二人的说法,还能得到张发奎的佐证。据张回忆,新一军稍后奉命移师北上时: “不少军官眷属拒绝随军。原因很复杂,因为有些军官把钱都交给了他们的妻子。这些妻子中有些是酒家女侍。由于日本占领的影响,广州流行女侍陋习。有些新一军军官积攒些钱老是跑酒家。他们见到这些年轻的女侍穿着漂亮的衣服就想迎娶,其中许多女侍不是正经女人,她们嫁给外省籍军官是贪图他们英俊和多金。”⑮

图:1945年圣诞之夜,新一军军官在广州与盟军联欢 八年刀口舔血,生死存于一线,士兵们对家庭温暖和家业置办的渴求,是完全可以理解的事情。所以孙立人对上述行为的态度,也以袒护居多。 据练秉彝回忆: “孙立人不仅不将犯法的士兵惩戒,反而当堂拍案指着我大骂警察没用,捉贼不到,嫁祸于士兵,要警察局赔偿军誉。我在军长震怒之下,只得诺诺而退。回报局长李国俊后,翌日李亲自往军部向孙立人道歉,其事始寝。” 新一军开赴东北后,军纪未见好转,且出现了针对日本女性的“打野鸡”的新状况。 比如,宪兵王鼎钧回忆,在睡日本女人这件事情上,“连我们的几个班长都没留空白”。⑯新一军三十师师部参谋洪淦棠在日记里写道:“××××(日本女子名)来到此地,服侍确实周到,日本人确为世界上最好的妻子,讨个日本人做姨太太,也显得舒服。近来同僚,也常有这个动念……”⑰新一军士兵龚日兴讲:“(军官们)没事便……手提文明棍,满街去游荡,打野鸡。……追逐野鸡成了他们每人的课目。”⑱新一军参谋潘德辉,则将孙立人直接拉到“我军师团级干部”正在上演的“一场威胁日本女孩接受玩弄的丑剧”的现场。⑲ 另据张发奎披露,1944年桂林保卫战前夕,桂军曾公开向他要求“军妓犒劳”。据张回忆:“十六集团军副总司令韦云淞奉命兼任桂林城防司令。……考虑到守城要捱过很长的日子,韦部军官要求准许留下一些妇女充当军妓。也许有一些坏女人愿意留下。我没有批准这一要求。”⑲稍后,该部迅速弃守桂林,令张发奎“感到惊奇”。⑳ “接触大陆密使”问题 孙立人去台后,一度官至“国民政府陆军总司令”,成为举足轻重的人物,但却在1955年被蒋介石软禁,直到1988年蒋经国去世,才重获自由。 “孙立人案”是一桩史家公认的政治冤案。 该案的背景,与美国欲支持孙立人取代蒋介石有莫大关联。又因蒋介石不欲与美国正面冲突而导致关系破裂,故案件的侦办始终遵循“匪谍案”套路,指其“窝藏x匪”、“密谋犯上”。为坐实这些指控,台湾当局的手段,主要是利用“李鸿匪谍案”、“郭廷亮匪谍案”等案件进行穿凿,在郭廷亮“自承匪谍”之后,孙立人遂被定性为“对旧部管教不严”而遭去职软禁。 孙立人当然不是什么“匪谍”。不过,据《江淮文史》2013年第04期刊发的一篇当事人回忆文章披露,1950年前后,孙立人确实和大陆方面派往台湾的密使有过接触,且此种接触,似乎令大陆方面感觉满意。 撰写该文的金其恒,系安徽省政协原副秘书长,据他讲,“本文所述的策反孙立人的来龙去脉和细节都是他老人家(金之岳父龚意农)那时(文革期间)告诉笔者的, 并经其子女龚纬、 龚维丽加以补充”。 据该文披露,策反孙立人一事始末如下:因孙立人妻子龚夕涛系龚意农的亲胞妹,在新四军系统担任金融工作的龚意农于1950年被华东局召到上海,被付以赴台策反孙立人的重任: “华东局第一书记饶漱石、 华东局第二书记兼华东军区司令员陈毅和刘晓集体同他谈话。一见面, 陈毅就笑着说:‘啊,是龚意农同志,我们见过,我们在黄花塘还下过围棋呢!’……接着陈毅详细询问了龚意农的家庭状况和主要社会关系,然后告诉他:‘这次找你来,有个重要的任务,就是想利用你同孙立人的亲戚关系,派你到台湾去,做做你妹婿孙立人的工作,我们解放台湾时,他不要放枪就行了嘛。’” 但龚表示有困难,因为“孙立人同我妹妹早已分居,因他再娶,两家有矛盾,多年不相往来”,怕达不到预期效果,故而“建议另找孙立人其他亲属去,并表示自己先去物色,再来汇报。”

图:1949年,孙立人在台湾 龚意农物色的赴台策反孙立人的人选是潘仲文。此人“同孙立人有多重亲戚关系:潘的夫人是孙的姐姐,潘的姐姐又是孙的堂兄孙雨人的夫人。在孙家,潘仲文既是姑爷,又是舅舅”。龚将其找到,并推荐给刘晓: “经刘晓周密安排后,潘仲文于1950年初带着陈毅的亲笔信,扮成富商经广州到香港,再乘客轮顺利到达台湾。先找到孙立人的哥哥孙伯亨, 住在他家。过了两天,孙立人来到孙伯亨家,两人才见了面。见面后,两人叙谈了各自在台湾和大陆的近况。当孙立人问到潘仲文回不回大陆时,潘这时才说明来意,把陈毅的信递给孙立人。孙立人见信后,沉思了一会,就问潘:‘怎么不是朱德写的呢?’并再三叮嘱潘不要出去,不要见外人,将尽快派人护送他离开台湾。” 潘仲文此行的成果,似乎令华东局颇为满意: “潘仲文从台湾回来后,先向龚意农谈了他见到孙立人的情况和孙的态度。然后一同赶赴上海向陈毅、刘晓汇报。陈毅听后笑着说:‘潘先生你不虚此行,这一趟没有白跑。’反复强调要注意保密。并指示,为便于联系,潘暂时不要离开上海,等待下一步安排。华东局有关部门把潘安置在待遇比较优厚的上海汇丰银行任襄理,打算派他再去台湾。” 但此后因台湾加强对大陆的反渗透工作,潘仲文几次密赴台湾的努力都以失败告终。至于此次秘密接触,按该文作者金其恒的理解,“孙立人的回应是正面的。他只是觉得陈毅职位还不够高,权威还不够大,‘兵对兵,将对将’,希望得到朱德总司令的手书,这也是可以理解的。应当说,这次台湾之行,‘没有白跑’,是有成效的。” 此事目前亦是孤证。孙立人那句“怎么不是朱德写的呢?”,究竟是什么意思,在尚无可资印证的其他资料披露之前,仍是个颇费揣摩的谜团。 潘仲文作为一个“面粉厂厂长”,在阶级斗争时代,为个人利害计,自然也极愿将这桩秘密任务办成,故而其报告是否有一厢情愿的因素存在(比如夸张孙立人的态度),也未可知。㉑ 活埋日军俘虏? “孙立人活埋日军俘虏”这个故事,流传极其之广。 据说,孙曾下令:“这些狗杂种!你去审一下,凡是到过中国的,一律就地枪毙。今后都照这样办。”有专家声称,孙立人总共活埋了1200名日军俘虏,被美国报纸披露震惊了世界。 这个故事版本很多。 其基础版本,可以参考人民网“历史上的今天”栏目的说法:

CCTV七套军事历史类节目《百战经典》之《碧血丹心孙立人》,可算“加强版”。节目中,专家声称,孙立人总共活埋了1200名日军俘虏:

凤凰卫视节目《风范大国民》中,情节更多。主持人马鼎盛提到:孙立人活埋日军俘虏一事,“被美国报纸披露震惊了世界”。还提到“唯一生还的倭寇是一个叫山田进一的下士,因为经过审讯孙将军得知他是台湾人”。

其实,这是一个假故事。 (1)公开出版物最早谈及此事者,是1991年出版的一本纪实文学 这段杀俘故事,笔者目前所查到的最早的源头,乃是1991年出版的一本讲述远征军历史的纪实文学《大国之魂》。该书在90年代风行一时。尤其是在远征军入缅作战50周年(1992年)之际,该书内容被诸多纸媒转载。 该书第十五章《攻克密支那》,有这样一段描述: “送走史迪威,一个参谋军官跑上前请示怎样处理俘虏。 被俘获的日本人有八九名,都是在战斗中打散了抓住的,有的还负了伤。 孙立人厌恶地皱皱眉头,不假思索地命令: ‘这些狗杂种! 你去审一下,凡是到过中国的,一律就地枪毙。 今后都照这样办。 ’ “命令被迅速执行。第十八师团曾在中国战场犯下累累罪行,官兵手上或多或少都沾有中国人的鲜血。因此后来各部队干脆连审问也取消了,凡是抓到日本人,一律就地枪毙,或者按照中国刑罚砍头。枪杀俘虏固然不大人道,但是毕竟大快人心,以牙还牙,壮哉中国人。从此,新三十八师杀戒大开,至战争结束,几乎没有日本俘虏活着逃过这支复仇之师的惩罚。”㉒ 作为一本纪实文学,作者没有就上述描述,给出任何史料来源。

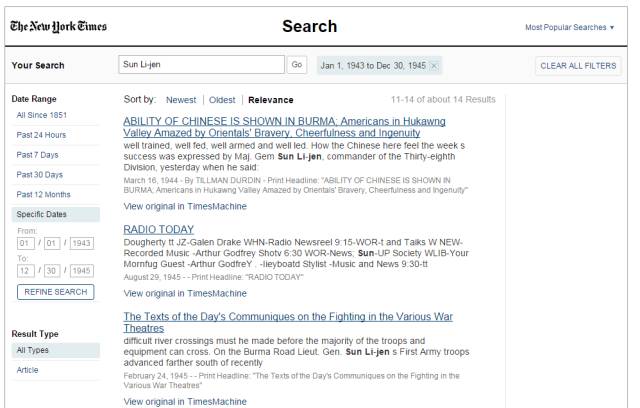

(2)可以确定的是:孙立人没有公开发布过杀俘令;驻印军全部日俘加起来,也凑不齐1200人 第二次缅甸战役,盟国参战者不独有中国部队,亦有美军、英军,更有不少媒体记者随军报道。孙立人如果以一师之长(后升任军长)的身份,发布杀俘令,“凡是到过中国的,一律就地枪毙。今后都照这样办”,无疑是对“日内瓦公约”的公然无视,是一件性质相当严重、足以被送上军事法庭的事情。即便孙立人想要这么干,38师(新一军)中的美军顾问和联络官们也不会坐视,所以史迪威等人不可能不知情。但翻查史迪威(Joseph Stilwell)、伊斯布鲁克(Ernest Easterbrook)等人的日记,并无只字记载。㉓ 至于“此事被美国报纸披露,震惊了世界”,笔者查阅了与驻印军关系密切的《纽约时报》,其1943-1945年间,涉及孙立人的报道共有14篇,但并没有任何一篇提及杀俘事件。如果真的“震惊了世界”,《纽约时报》不可能没有报道。㉔

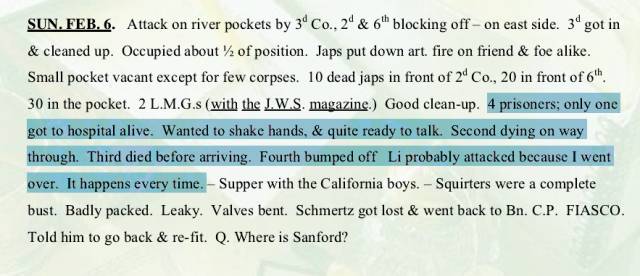

此外,日军战史如日本防卫厅编写的《缅甸作战》、生田惇的《日本陆军史》、服部卓四郎编写的《大东亚战争全史》,也全未提及此事。 综上,唯一合理的解释,只能是孙立人从未发布过杀俘令。 此外,中国驻印军也没有多达1200名日俘供孙立人“活埋”。据官方战报,自1943年11月至1945年3月底,驻印军两个师,共击毙日军27699人,击伤42760人,俘虏395人。㉕ 至于“唯一生还的倭寇是一个叫山田进一的下士,因为经过审讯孙将军得知他是台湾人”,也找不到任何史料源头。唯日俘细井健二,曾于1944年4曰15日在重庆《时与潮文艺》第3卷第2期,发表过一篇反战文学,名曰《山田伍长》,其主人公的名字,恰好叫做“山田进一”。但“山田伍长”既非台湾人,也从未到过缅甸战场,与孙立人可谓毫无关系。㉖ 事实上,当时盟军相当重视从日俘口中获取信息,所以给予俘虏的待遇很好,对捕获俘虏者的奖励也很高。有日本陆军缅甸方面军参谋长1944年3月1日所传达的“非常时期有关皇军操守相关事宜的通牒”为证。在这份面向全部团以下长官的“通牒”中,日本缅甸方面军对俘虏泄露机密一事痛心疾首:“通过最近虏获敌方文书判断,近段时间在我作战地域把日本兵捕获为俘虏的日益增多,事关军事机密特别是我方军事部署等的相关陈述为敌利用,如同另纸的事例增多的话,实在是一件遗憾的事。处在如此非常危急之时,必须对每一个士兵严格教导,发生行踪不明情况时,将其状况与灾难程度进行判断,依照程序火速报告。”㉗ 俘虏如此重要,美、英方面也断不会允许孙立人将其“一律就地枪毙”。 (3)驻印军中,确实存在一些零星的杀俘现象,但是否采用过“活埋”手段,则未可知 不可否认的是,驻印军在缅甸战场,也确实存在零星的杀俘事件。有老兵回忆为证: “对于日本帝国主义的侵略,士兵们是恨之入骨的。所以,当我们在一次小战斗中抓到三个日本俘虏兵时,大家都主张用刺刀戳死他们。但当时上奉规定,抓到一个俘虏,可以领取一万元奖金。这三个俘虏中有一个留仁丹胡子,估计是个军官。为了发泄对日本帝国主义的仇恨,大家宁愿少领奖金,你捅一刀,他踢一靴,这个俘虏兵当场毙命,做了帝国主义者的替罪羊。然后兴高彩烈地把另两个俘剪押送去团部。殊料其中一个在途中见到紧靠路边的一块巨大的棱角四突的石头,拼力向巨石撞去,当即脑浆迸流,一命呜呼。另一个在快到团部时,趁押解的士兵注意力稍僻之机,也是一头撞在石墙上。”㉘ 至于是否存在“活埋”现象,则未可知。 有说法称,活埋日军战俘的事情,“李鸿干过”,“日本资料中没有‘孙立人杀俘’的说法。倒是有一个叫李鸿的将军,日军曾经指责他有杀俘的现象。”㉙ 李鸿是孙立人的部下,孙升任新一军军长后,李接任了第38师师长。李鸿是否“活埋”过日军,不得而知。但李鸿曾虐待日俘,大约是没有疑问的。1944年2月6日,史迪威在日记中,有如下一段记载:

日记大意是:四个日本俘虏,只有一个活了下来。史迪威认为“Li”可能殴打了他们,而且认为这种殴打经常发生。㉚这个“Li”,正是史迪威在日记中对李鸿的惯用称呼(偶尔,史迪威也会用“Col. Li”来称呼李鸿)。 综上,简二言之:(1) 孙立人未曾下达杀俘令;(2)不可能有1200名日军战俘供其活埋;(3)驻印军中确实存在杀俘现象,是否采用过“活埋”的手段,则未可知。

|