|

余敦康先生,湖北汉阳人,出生于1930年5月,北京大学哲学系研究生毕业,1978年调入中国社会科学院世界宗教研究所工作。中国社会科学院荣誉学部委员,世界宗教研究所研究员,博士生导师。历任第八届和第九届全国政协委员。于2019年7月14日早晨在北京家中逝世,享年九十岁。 余敦康先生长期从事中国哲学史、思想史研究,对儒、释、道三家均卓有建树,视角独特,思想深刻,特别是在儒学、玄学、易学三个领域,用功最深,建树最多,成果斐然。代表作有《何晏王弼玄学新探》、《内圣外王的贯通——北宋易学的现代阐释》、《魏晋玄学史》、《中国哲学发展史》(合著)、《中国哲学论集》、《夏商周三代宗教》、《春秋思想史论》、《易学今昔》、《汉宋易学解读》、《周易现代解读》、《哲学导论讲记》、《中国哲学的起源与目标》等。余先生是当今中国哲学研究中最具思想创造力的学者之一,他的易学研究通古今之变,成一家之言,为国内外学者所推重。 关于儒家,余先生在《论儒家伦理思想——兼论其与宗教、文化的关系》一文中指出:“儒家作为一个学派区别于其他学派的基本特征,不在于哲学理论和政治主张,而在于伦理思想……在历史上呈现为一种辩证的运动过程,它的内部的逻辑结构是动态的而不是静态的”。关于玄学,他认为,玄学的本质是玄学家在极为严峻凄惨的社会环境下,重新探求天人之际以便解决个体安身立命之道的精神探险。他结合自身人生体验,从得意忘言的角度重新探索魏晋玄学的本质,在此领域开出一片崭新天地。他的易学则从文化精神演变的高度,从价值与真实的历史连接上,重构了易学思想系统而卓然成家。他还深入探索中国古代宗教,以便为中国哲学寻找早期源头。他提出诠释学是中国哲学唯一进路的思想,会通中西,跨越古今,在学界产生了广泛影响。他关注中国文化精神的阐发,孜孜探求中华文化的现代转型问题,为后人留下了一笔宝贵的精神财富。 余先生多年来传道授业,以身垂范,有许多优秀的学生弟子,在相关领域起着重要的作用,有的学生已是专业领域中的翘楚,以下邀请了余先生的几位学生,从不同角度叙述先生的思想风貌,以表达对这位哲人、思想家的景仰与哀思。

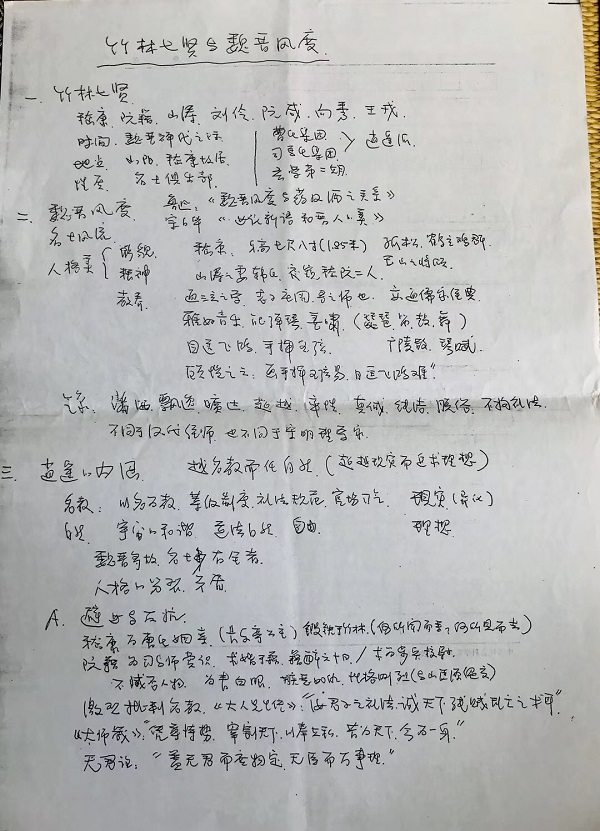

2015年余先生第一次中风康复之后,伏案读书。 师生?父子?偶尔我会琢磨自己跟余敦康先生的关系。研究生院读书跟的就是他,自然是师生;他骂起我来无论学习还是生活那种暴烈也确实是非父与子很难解释。但我想最主要的还是两代学人的关系。 这种关系他也是有意识的。1994年我创办《原道》想让他领衔挂主编,他连连摇头顾问也不愿当:“自己干!你们是天足,我们是裹着脚长大的,现在再放开也不能跟你们比了”。后来是出版社从广告考虑才保留“学术顾问”,把李泽厚、庞朴等老先生拉进来作大旗或虎皮。 余先生生于1930年,李泽厚、余英时,还有前阵子去世的蔡仁厚先生也是。很巧,时代背景相同、思想光谱各异的四人某种意义上正好勾勒出“国学”前辈的思想群像。如果说书房挂着“天地圣亲师”条幅的蔡仁厚先生代表儒家居于一极,主张西体中用的李泽厚和执着道统政统对峙的余英时作为现代性信徒居于另一极,那么,同样作为五四一代的余先生则经历了一个由自由主义者向儒家回归的过程,大致定格于二者之间。1950年代,他因为在私人通信中讴歌法国大革命的主旋律并以北大的大鸣大放比附之而被打成右派。到1990年代,当他的北大同学吕大吉劝他“你就搞你的余学吧,别搞什么儒学了”的时候——他们一个湖北一个四川儒和余发音一样,他却开始在不同场合向人发问:“你们敢说自己是儒家吗?” 那时候《读书》主编沈昌文见到我说:“你老师是余敦康?他可是当代大儒啊!”估计就是因为被余老师这样问到了。在我看来,这种发问与其说是他对别人的要求,不如说是对他自己的期待,是在感觉到自己由“余”到“儒”的跨越尚有一涧之隔时希望有人携手挺立,让朦胧的文化自觉星火燎原。 蔡先生在台湾地区,李先生和另一位余先生更是远在太平洋彼岸。同样题材的研究和思考在他们似乎洞若观火旁观者清,所以其著述为文以及立身行事自是显得轻而易举自然复自信,甚至还成为此岸的热门话题流行语。余先生不仅对这些不满,对自己专家式的工作同样很是不甘,在八十岁寿辰座谈上还念念不忘自己的哲学家理想。 自嘲“两间余一卒,荷戟独彷徨”的鲁迅喜欢嵇康,余老师也是。在余老师这里,所谓的“两间”简单点说就是“中国情怀”与“普世价值”之间、儒家的名教与道家的自然之间,或者说美好的理想与艰难的现实之间。这使得老师焦虑甚至苦闷,知之者谓其心忧,不知者谓其何求。李景林教授说他“名士其表,儒士其里”可谓识人。但很有必要补充一句,“现象即本质”。 为什么说生命之树常青而理论总是灰色的?因为生命不仅积淀着历史时代的经验,也承受着这些经验带来的压力折磨。蔡先生的纯粹虔敬值得羡慕,李先生和另一位余先生的理性高冷值得尊重,但余老师的矛盾纠结让却我感到温暖亲切,不仅因为他是老师,为我传道授业解惑,更因为我们在这块土地上,在这个新旧交替、贞下启元的时代一起走过,新的情境、新的问题在冲击着旧的思想范式的同时,也孕育启示着新的可能。他的矛盾纠结本质在此,意义也在此。 善教者使人继其志,这是当年博士论文后记中引的话。记得余老师看了很开心,那就用在这里作为结尾吧。

余先生手稿

《魏晋玄学史》

《哲学导论讲记》

|