|

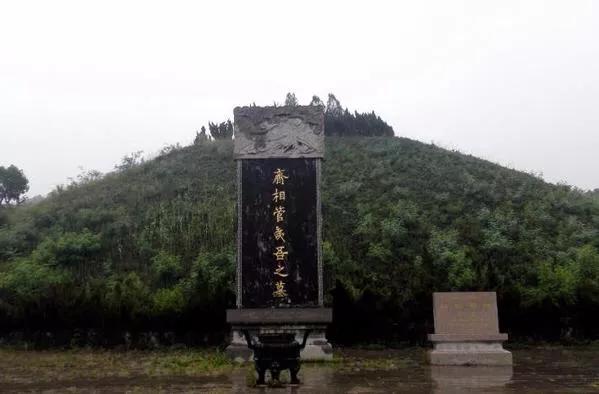

每个人都有优点和缺点,包括圣贤。只不过优缺点比例、对待不足的态度有差别! 管仲是中国历史上的标杆性人物之一,据说诸葛亮隐居隆中时,就经常自比于管仲、乐毅,管仲的分量由此可见。 管仲同时也是一个有争议的人物,因为他的人品在许多人看来是有污点的。 《论语·宪问》就依次记载了子路和子贡对管仲人品的质疑: 子路曰:“桓公杀公子纠,召忽死之,管仲不死。”曰:“未仁乎?”

子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。” 子路和子贡之所以质疑管仲,是因为管仲曾经追随公子纠而又未能与公子纠同死。 其事情原委是:公子纠与公子小白两兄弟争夺齐国君位,公子小白夺得先机,成为齐桓公,杀了公子纠。按照通常的道德理念,管仲应该与公子纠同死才对。可管仲不仅没死,反倒成了齐桓公的辅佐,因而子路、子贡认为管仲忍心害理,算不得“仁”。 针对子路和子贡的质疑,孔子的回答是: “桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁!如其仁!” “管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。” 所谓“被发左衽”,就是被夷狄所征服,就是被迫放弃华夏文化即华夏生活方式。 孔子强调:我们现在之所以能够免于被夷狄所征服,之所以能够保存自己的文化,就是因为有了管仲。

孔子对管仲的认可包括两个层次:第一层是说,管仲虽然没有仁者之德,但是他有仁者之功,造福于当时,也造福于后世;第二层是说,管仲的仁者之功是如此伟大,与“匹夫匹妇”“自经于沟渎而莫之知”的所谓仁者之德相比,轻重悬殊,不能相提并论。 据顾颉刚研究,管仲之时,“诸夏占的地方实在太少”,只是黄河中游、济水全部。 黄河上游,则秦与戎也。长江流域则巴、蜀与楚、吴也。自秦岭以至太行、恒山,则戎与狄也。成周之西与南,则茅戎与陆浑戎也。淮水流域,则淮夷与徐、舒也。 所谓诸夏集团者,大国为齐、晋,中等国为宋、鲁、郑,小国为陈、蔡、许耳。 在如此局天蹐地之下,而能在政治上争取生存,在文化上争取主动,洵不易矣。此则管仲、狐偃辈之功也。 “综上所记者观之,诸夏集团自以晋与齐为主要国,鲁、郑、宋为次要国,其他则皆摇旗呐喊之‘跑龙套’耳,或偶一出现之‘扫边角’耳。以如此薄弱之组织,竟能北灭狄而南平楚,立秦、汉统一之基础,能谓非人定胜天乎哉!”(顾洪编:《顾颉刚学术文化随笔》) 了解了春秋时代的政治格局,我们就会对管仲更加敬佩。

孔子强调的也正是这个意思:没有管仲,哪有华夏?一个为华夏的生存发展建立了如此丰功伟业的人,我们应该怀念他,敬重他,过分的指责是不得体的,是没有理由的。 所以明代的李梦阳在一篇八股文中用孔子的口气这样说道: 夫以仲之功,而人受其赐于不穷,迄今江汉之上,慨最盛之遗事,而颂管仲之功不衰。吾方幸齐桓得一相而天下定焉,后世赖焉,又安得以其相为疑也哉?信乎管仲虽无仁人之德,而实有仁人之功。赐也,何可以过訾之也? “赐”,就是子贡。 明清鼎革之际的顾炎武,曾在《日知录》卷十三《正始》中畅发“天下兴亡,匹夫有责”之论。其原文是: 有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。

顾炎武之所以要把王朝的存亡和民族的存亡区别开来,是因为王朝的存亡,只与这个王朝的君臣有关,是“肉食者”即官员的责任;民族的存亡,与整个民族有关,所有的人,即使是“匹夫”,也有责任。顾炎武所说的“国”,其实是指王朝;顾炎武所说的“天下”,其实是指民族。而民族的存亡,关键是民族文化的存亡,所谓“率兽食人”,是在华夷之辨的语境中,表达了对民族存亡的关切。管仲为保存和发展华夏文化做出了伟大贡献,他得到孔子和李梦阳的赞许是理所当然的。 李梦阳的这篇八股文还特别突出了“死天下之事易,成天下之事难”的比较。如果管仲与公子纠同死,不过如“匹夫匹妇”之“自经于沟渎”,虽然表现了高尚的品格,但做起来其实不难。 而要实现“天下之大纲不至于陵夷”、“天下之大防不至于颠越”的伟大目标,“九合诸侯,不以兵车”,却不知要克服多少艰难险阻。与难易的悬殊相关,两者的价值也是不可同日而语的,“死天下之事”仅仅成就了个人名节,而“成天下之事”则保证了民族的兴盛与繁荣。 肯定“仁者之功”也可以比“仁者之德”更加重要,这一事实提示我们: 儒学并非仅仅看重个人品德,一个人对国家和民族的贡献比谨守个人品德来得更加重要。

|