|

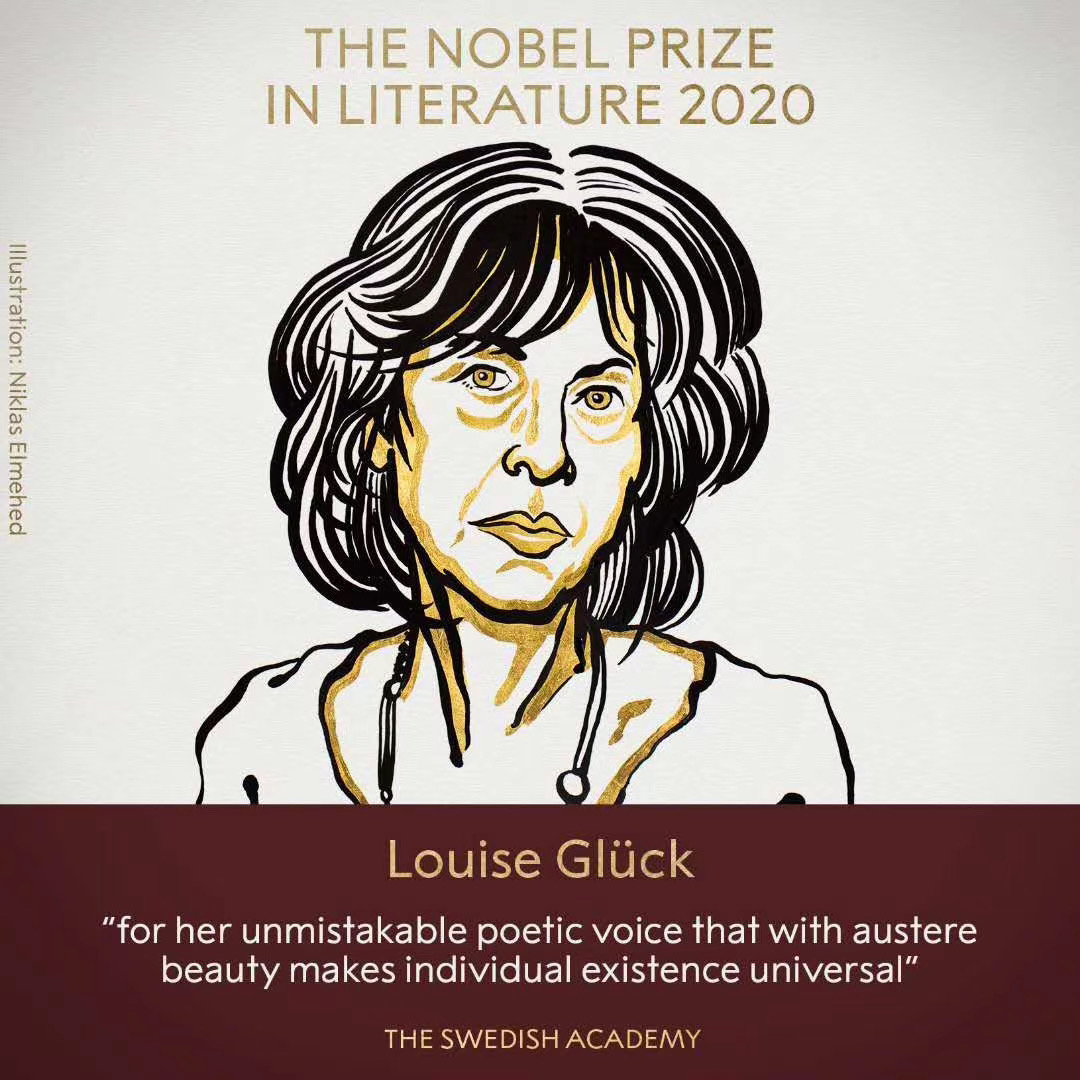

我要告诉你些事情:每天 人都在死亡。而这只是个开头。 ——露易丝·格丽克 北京时间2020年10月8日,瑞典学院将2020年度诺贝尔文学奖颁给美国诗人露易丝·格丽克(Louise Glück),“因为她毋庸置疑的诗意之声,以朴素之美让个体性的生存具有普世意义。”这也是继鲍勃·迪伦之后,本世纪第二位获奖的美国诗人。 露易丝·格丽克其人是谁?她为什么能够获得诺奖?通过下面这篇文章,我们就仔细了解一下这位美国当代最杰出的诗人,并以此为由头,看看那些与诺贝尔文学奖有关的过去与现实。

2020年诺贝尔文学奖得主露易丝·格丽克 露易丝·格丽克:狄金森、毕肖普之后最伟大的美国女诗人 露易丝·格丽克曾这样说明她的诗歌理念:“我受惑于省略、秘而不宣、暗示、雄辩与从容的沉默。” 对于中国读者来说,露易丝·格丽克并不是一个熟悉的名字,但在美国,她是当今诗坛耀眼群星中夺目的一颗,也是狄金森、摩尔、毕肖普之后,当下最杰出的美国女诗人。格丽克的诗致力于重建与生活的关系,探寻女性丰富的声音,她的诗歌在保留日常经验的同时,开拓出深邃、神秘、雍容的境界,在《村居生活》中达到纯熟。 截至目前(2020年10月8日),国内曾两次引进她的作品,分别是世纪文景/上海人民出版社出版的《直到世界反映了灵魂最深层的需要》和《月光的合金》。宜昌新诗学会也以内部自印的方式于2015年制作过《露易丝·格丽克诗选》。 在美国诗界,露易丝·格丽克是在世经典一般的存在。她1943年出生于一个匈牙利裔犹太人家庭,17岁时,她因厌食症辍学,开始为期七年的心理分析治疗,随后在哥伦比亚大学诗歌小组学习,1968年出版处女诗集《头生子》,开启自己的诗歌之路。在她童年时,世界正饱受二战创伤,美国总统是大名鼎鼎的罗斯福,而现在,她已经是美国桂冠诗人,普利策奖、国家图书奖、全国书评界奖、波林根奖的获得者,物是人非,窗外换了人间,一个两极化的美国,呈现在她面前。但露易丝·格丽克并不直面政治,她处理的是更隐秘,又更深入人内心体验的感受。 格丽克是一位典型的抒情诗人,她的创作可以大致分为两个阶段。第一个阶段为诗人的学徒时期。此时诗人创作多出自生活感受,以《下降的形象》(一九八〇)组诗为代表,诗人将自传性材料融入口语抒情诗中,她的细腻与灵性反哺诗歌,对爱与性的渴望与犹疑,成为常见主题。 如《夏天》中:“但我们还是有些迷失,你不觉得吗?”《伊萨卡》中:“被爱的人不需要/活着。被爱的人/活在脑子里。”在《阿基里斯的胜利》里,格丽克写阿基里斯陷于悲痛之中,而神祇们明白:“他已经是个死去的人,死于/会爱的那部分/会死的那部分。” 对于自己的诗歌创作,格丽克坦承:“我相信,我同样是在学习怎样写诗:不是要在写作中有一个自我被投射到意象中去,不是简单地允许意象的生产——不受心灵妨碍的生产,而是要用心灵探索这些意象的共鸣,将浅层的东西与深层分隔开来,选择深层的东西。” 以获得普利策诗歌奖的诗集《野鸢尾》(The Wild Iris)为标志,格丽克走向成熟,她的诗歌不但表达人类的幽微心理,也主动将神话、寓言融入诗歌,探讨人的存在根本问题。比如《责备》中,诗人与古希腊神话中的爱神爱洛斯对话;在《神话片断》中,诗人则引用了太阳神阿波罗追求河神珀纽斯之女达佛涅的故事。露易丝·格丽克最被人称道的是她将神话熔炼于对生命的玄思,在长诗《忠贞的神话》中,她写道: “他等了许多年,/建造一个世界,观察/草地上的珀尔塞福涅。/珀尔塞福涅,她嗅着,尝着。/他想,如果你有一个好胃口,/你就能享用所有这一切。/难道不是每个人都想在夜里抚摸着/心爱的人的身体,罗盘,北极星,/听那轻盈的呼吸述说着/‘我活着’,那也意味着/你活着,因为你听见我说话……” 在此,珀尔塞福涅(Persephone)是希腊神话中宙斯与德墨忒尔之女,被冥王哈得斯劫持为妻,后得到母亲的营救,但由于误食了冥王的石榴,每年必须有三分之一的时间呆在冥界,其他时间回到母亲身边。(引自《世界文学》双月刊2014年第4期) 格丽克突破了男性划定的表达范式,发出属于女性自我的声音,在精准、细腻、陌生化的诗歌写作中,她写出女性丰富的生命体验,并试图将现代诗歌与古典神学相结合,从而使诗歌的主旨更加深邃宽广。 在传统的文学书写里,女性的声音被压制,被教育更多承担“忍耐”与“宽容”,但自萨福以来的诗歌写作,鼓励女性大声说出真实的情感体验,勇于表达“我无法忍受”的瞬间。狄金森、西蒙娜·薇依如此,露易丝·格丽克继承此路。至今,她已经留下了多部诗集,成为美国文坛不可忽略的一道风景,但受限于传播力度,她在中国还很少被人知晓。 在获得普利策奖的诗集《野鸢尾》中,露易丝·格丽克不再满足于诗歌的描绘作用,而是发挥隐喻,通过日常意象,赋予万物灵性,从而传递出哲理。在诗歌《春雪》中,她将“春雪”拟人化,写了一首自白诗,诗歌写道: “望着夜空:/我有两个自我,两种力量。/我在这儿和你一起,在窗边,/注视着你的反应。昨天/月亮升起在潮湿的大地之上,/低低的花园里。/此刻,大地像月亮一样闪耀,/像光亮裹着的死物。/此刻你可以闭上眼睛。/我已经听到你的叫喊,/以及在你之前的叫喊,/和它们背后的需要。/我已经给你看了你想要的:/不是信仰,而是屈从,/屈从于依靠暴力的权威。” 在《牧歌》中,她又将寓言与乡村村民对生活的反思结合,描绘出村民返乡内心的焦灼。“他们再回来时,境遇更糟。/自认已在城里失败……/他们就回来了,/默不作声,就像他们的父辈。/夏季的星期天,倚靠在诊所的外墙上,/不停吸烟……” 她是一位以生死为核心母题来创作的诗人,在她的诗歌中,关于死亡的讨论蔓延纸间。“宁静面对宁静,淡漠面对淡漠,活下来,活在地下。死去的,不做挣扎地死去。”露易丝·格丽克的诗歌犹如小刀,在沉默的黑暗中,闪烁出银色光亮。她不回避沉重的主题,对她来说,死亡并不是一瞬间的事,而是一个缓慢、反复的过程,诗人如是说:“出生,而非死亡,才是难以承受的损失。我要告诉你件事情:每天/人都在死亡。而这只是个开头。” 从诗歌谱系来看,露易丝·格丽克亲近艾米莉·狄金森、玛丽安·摩尔、毕肖普、卡图卢斯,回到古典,则可以追溯到古希腊抒情女诗人萨福。她们注重“身体的感性遭遇”,将灵魂体验与诗歌的技艺探索结合,创作出形式创新、又始终在探讨人类世界永恒命题的诗句,例如:失去、生死、爱欲、孤独,乃至于虚构与真实的关系。在创作上愈发介入政治的当代美国文坛,露易丝·格丽克代表的是另一种方向——回归静默,在沉默与书写中找寻“顿悟的时刻”。这不代表诗人不关心政治,而是诗人意识到,急切的开口未必合适,在众声喧哗中,退一步有退一步的价值。 她为何获奖:文学成就、性别平衡与地域平衡的综合考虑 露易丝·格丽克固然有其无可替代的文学价值,但伟大的诗人在我们这个星球上并不缺少,为何瑞典学院会独独垂青于她呢? 一个有趣的现象是:在诺奖公布当天,露易丝·格丽克赔率飙升,而在此之前,很少把人将她列为热门人选。参考此前的赔率信息、地域性和文学成就,我们可以列出一份备选名单,露易丝·格丽克并不在其中,而是安妮·卡森、恩古吉、格罗斯曼、拉斯洛等都比她更有“获奖相”。尤其在2016年的诺贝尔文学奖授予了鲍勃·迪伦之后,短期内再次颁给一位美国诗人的可能性更是相对较低。 但格丽克的获奖,也在情理之中,因为她是英语区、非欧洲大区不可忽略的一位女性诗人。在性侵门事件后,出于性别平衡和地域平衡,诺奖评委考虑她,也是有其道理的。 众所周知,诺贝尔文学奖的宗旨是:应给予“文学家,他曾在文学园地里,产生富有理想主义的最杰出的作品”。可是在2018年性侵门事件后,诺贝尔文学奖却一度陷入信任危机。 2019年,诺奖评委洗牌,新增了不少女院士,这批人的文学趣味和从前是不同的,因此严格来说,2018年前的获奖结果,对预测今年的文学奖并无太大帮助,而真正能有助于我们捕捉蛛丝马迹的,是诺奖在2019年的声明和参考奖项。 在声明中,诺奖评委强调其会更致力于全球化和性别平衡,2018年给了托卡尔丘克,是一个风向。未来,会有更多女性作家入围这个名单。 一个微妙的改变是,诺奖这几年对“新学院奖”和国际布克奖的参照程度更高了。后者是严肃文学领域的权威奖项,同时也更褒奖关注公共议题的严肃文学作家。例如:在获得诺奖前,托卡尔丘克就是国际布克奖的新晋宠儿。有趣的是,中国残雪也曾凭借小说《新世纪爱情故事》进入了国际布克长名单,这就是为什么,去年诺奖开奖前,Nicer Odds赔率榜会把残雪放在赔率前五。 考虑到包括石黑一雄,诺奖已经连续三年颁给了欧洲作家,而亚非拉、澳洲作家已多年没得奖,所以,2020年的得主才是一位非欧洲大区、德高望重的作家。这是诺奖挽回自我声誉的方法,从这个逻辑来看,露易丝·格丽克的获奖也在情理之中。

村上春树 村上春树等人为何长期陪跑 诺奖开奖,一个老生常谈的话题会被说起,那就是,村上春树、阿多尼斯、恩古吉、阿特伍德这些赔率榜大热门,为什么又一次陪跑了? 首先需要说明一件事:诺奖评委会从不开赔率榜。我们在网上看到的赔率,都是博彩公司开的。比如:英国博彩公司Nicer Odds和Ladbrokes(立博),它们的榜单年年把村上春树等人放在热门。Nicer Odds去年一度把残雪放到赔率榜第四,引起中国媒体的热议,但其实这都跟诺奖评委会无关。 诺奖不开赔率,只会公布50年前的评委提名名单。由于“50年保密原则”,现在诺奖官网上能查到的提名名单和理由,还停留在1969年(1970年提名,2021年1月1日才能解密),也就是说,我们只能查到1970年之前的提名。 有趣的是,在这份名单里,托尔斯泰被评委16次提名(同一年可以被不同评委多次提名),无一命中,马尔罗、格雷厄姆·格林、毛姆、奥登也被提名过,但没得奖。契诃夫、普鲁斯特、卡夫卡等文学巨匠干脆从未被提名。 中国方面,只有胡适和林语堂是真正被提名的,坊间传闻的老舍、鲁迅是子虚乌有。而在近十年,除了已经得奖的莫言,真正在国际上有影响力的中国作家、且与诺奖传出绯闻的是余华、残雪、阎连科、贾平凹、北岛、李锐、王安忆、曹乃谦等人。 村上春树等人为何陪跑,诺奖评委自然不会公开说明,但根据诺奖本身的趣味、作家们的特点,原因依旧有迹可循。 残酷地说,对诺奖评委来说,村上春树的文学并不新颖,在表现形式上甚至可能有些陈旧,不合乎诺奖评委对文体创新的期待。村上春树的小说继承自陀思妥耶夫斯基、斯科特、菲茨杰拉德、雷蒙德·钱德勒的文学遗产,他虽然是日本人,但在写作上更倾向于美国20世纪文学,是爵士时代文风的日本继承者,而在千禧年后,诺奖评委对美国文学及其继承者并不太热衷。美国是一个文学大国,但近十年,只有鲍勃·迪伦一个美国人拿过诺贝尔文学奖,唐·德里罗、罗斯、欧茨、科马克·麦卡锡、保罗·奥斯特等大作家,纷纷与诺奖无缘,连菲利普·罗斯这样的大作家,直到去世都不受诺奖评委待见,更何况村上春树。 石黑一雄作为日裔英国作家获奖后,村上春树近些年得奖的概率就更低了。在日本作家里,专攻诗歌和小说、写法具有实验性和文体开拓意识、如今居住在德国的多和田叶子,她是比村上春树更接近诺奖的人选。 阿多尼斯、恩古吉、彼得·凯里等人无法获奖诺奖的原因也是类似的,他们都是各自地区的佼佼者,象征了叙利亚、非洲、澳大利亚等传统文学世界中边缘地区的文学力量,在地缘性上,他们得奖是不会有争议的,但在文学创新程度上,诺奖评委对他们持保留意见。 而在中国作家里,阎连科、残雪、李锐、余华可能是有望角逐诺奖的,相对来说,阎连科和残雪最有可能,他们的文学风格与欧洲文学大奖的趣味接近,走在卡夫卡、乔伊斯、福克纳等人开拓的现代文学道路,在内容上又象征着一类“西方人眼中的中国”,是会让欧洲文学评委眼前一亮的小说。但是,近些年他们得奖的概率也不是太大,因为他们的文学作品相比于其他亚洲地区的文学大家,还没有表现出高出一等的水平,而那些地区可能更需要一位诺贝尔文学奖得主。

诺贝尔奖章 诺奖的历史与争议:欧洲中心主义、政治介入文学 诺奖评委会更新后,它在地域上会更加照顾非英语区作家,但整体来说,英语区文学仍是诺奖的中心地带,纵观历史,诺奖的欧洲中心主义也格外明显。 在第二次世界大战前,诺奖基本上是欧洲人的游戏。1939年以前,除了印度的泰戈尔(1913年获奖)、美国的辛·路易斯(1930年获奖),其余得奖者都是欧洲人,且集中在西欧、北欧。 1901到1939年期间,诺奖6次颁给了法国人(普吕多姆、弗·米斯特拉尔、梅特林克、罗曼·罗兰、法朗士、杜伽尔)、3次颁给了瑞典人(拉格洛夫、海顿斯塔姆、卡尔费尔德)、3次颁给了挪威人(比昂松、汉姆生、温塞特),这些作家有不少已被淡忘,当诺奖评委垂青他们时,却把契诃夫、普鲁斯特、卡夫卡、乔伊斯、托尔斯泰、奥登、鲁迅这些更优秀的作家遗忘在角落。 1950年以来,诺奖最青睐的国家是英国(诞生过8个得主:罗素、丘吉尔、卡内蒂、威廉·戈尔丁、奈保尔、莱辛、哈罗德·品特、石黑一雄)、法国(诞生过个8个得主:莫里亚克、加缪、圣·琼·佩斯、萨特、克劳德·西蒙、高行健、克莱齐奥、莫迪亚诺)、美国(诞生过个7个得主:海明威、斯坦贝克、索尔·贝娄、辛格、布罗茨基、托尼·莫里森、鲍勃·迪伦),其他国家比较平均,意大利、西班牙、瑞典是第二梯队。 而在性别比例上,男性作家多于女性作家,女性在文学上遭遇的困境,也在诺奖评判时有所反映。近十四年,男性作家依然占到了14席中的9席,较为可喜的是,近七年来,出现了三位获奖女作家,由此可见,诺奖正在改变自己对女性作家的忽略。 很多作家渴望诺奖的垂青,但也有作家,敢于对出席诺奖说不,或者淡然处之。法国哲学家萨特曾拒绝接受诺贝尔文学奖,南非作家库切在得知获奖的消息后,只是轻轻说了一句:“这完全是个意外。我都不知道宣布获奖的事。” 诺奖120周年,对作家、出版社和普通读者的意义 今年正好是诺奖120周年,作为一个老牌文学奖项,诺奖虽然经历过多次争议,但仍是当今世界最有影响力的文学风向标。对严肃作家来说,获得诺奖是作品销量大增的机会。对普通读者来说,诺奖能让他们了解更多有趣的文学作品。 对中国的出版业来说,诺奖不仅是卖书的好机会,也是引进优秀文学、推广经典作家的良机。匈牙利作家拉斯洛,在欧洲是不可忽略的大作家,也是当代很有可能经典化的一位文学先锋,但在中国,他至今被翻译、出版的小说仅有三本。2017年的诺奖得主石黑一雄,他的小说多年以前就被译林出版社引进,但销量惨淡,石黑一雄得奖时,很多中国观众惊呼:“这人是谁?”由此可见当代外国文学推广任重道远。 很多人嘲笑编辑,每逢诺奖爱凑热闹,但他们也没办法,对那些辛苦的营销编辑、责任编辑来说,把好书多卖出去,推广给读者,就是他们的责任,而诺奖,是一年一度他们可遇不可求的时机。所以,负责任的编辑,是绝不会错过这个机会的。 文化行业,有的人做面子,有的人做里子,面子是推在前台的人,里子是行业生存的根基,譬如一本书的诞生,有作家的呕心沥血,也有编辑的默默扶持,他们生产精神食粮,但首先你要让他们生存,书籍也是商品,出版社、文化机构都要人养活,只看理想,不看现实,在乎知识精英的面子,却不顾现实处境的困难,那不是精神的高尚,而只是一种标榜自我优越感的姿态。 其实,稍微接触出版业的现状、文学生态的现状,就知道这个行业面临的主要问题不是面子与否的问题,而是能救一本是一本的问题。文学新人难以出头,严肃文学读物无人问津,出版机构为此付出心血,却化作库存里一堆堆亟待消化的纸浆。这时候,能救它们的方法,不是白嫖、不是为了保持自我身份高贵的步步为营,而是放下面子,明白自己作为宣传者的责任,去通过一切可能的渠道为好书鼓与呼,为一切可能帮助创作者的计划去努力。 出版社编辑们在诺奖后卖力推销鲍勃·迪伦、托卡尔丘克、彼得·汉德克是一样的。因为只有这些时候,他们的书才能被更多人——出版、媒体和学术界以外的人的人看到。 托卡尔丘克获诺奖前,国内销量只有几千本。因为诺奖,因为诺奖后编辑的卖力营销,卖出的书一下子翻了好几倍。这好几倍的背后,是几万个本来可能一辈子不读她的人,终于有可能去阅读她的书了。

托卡尔丘克获奖后,中国出版了多本她的作品 对那些没得过诺奖的伟大作家,其实也不必介意。世人对奖十分在乎,尤其是权威认可的奖,寻思着得了,就是光宗耀祖的事,可以好好显摆一番。一位作家,去年和今年的文学水平差不多,就因为奖的缘故,外界对他的眼光却大不同。 曾有人喜欢编中国作家入围诺奖的谣言,赚取国人的欢喜,可倘若谣言被戳穿,看客们就会十分失落,好像作家因此失去了什么,不合他们的期望罢了。 殊不知,奥登、卡夫卡、乔伊斯、普鲁斯特、赫尔曼·布洛赫这些大作家都没有得诺奖,但这无损他们的文学,反而更显出他们的生命力。 百年过后,当一些诺奖得主已经暗淡,他们的文学依旧煜煜生辉,照亮后人,远胜于当年名气、权势盖过他们的同行。想来,对一位作家来说,时间的认可,就是最珍贵的褒奖了。

|